Hinter dem Wort Mirepoix verbirgt sich nicht nur eine Art “Röstgemüse (s. Ende des Beitrags)”, sondern vor allem eine kleine pittoreske Stadt in Südwestfrankreich, in der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. (Departement Ariège, Region Midi-Pyrénées, ca. 3000 Einwohner).

Hinter dem Wort Mirepoix verbirgt sich nicht nur eine Art “Röstgemüse (s. Ende des Beitrags)”, sondern vor allem eine kleine pittoreske Stadt in Südwestfrankreich, in der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. (Departement Ariège, Region Midi-Pyrénées, ca. 3000 Einwohner).

Mittelalter pur. Betritt man die Altstadt, ziehen die malerischen, oft vorkragenden Fachwerkhäuser, aber vor allem die Holzarkaden und Lauben sofort alle Blicke auf sich. Rings um den Place Géneral Leclerc kann man es sich unter ihrem Schatten gutgehen lassen, einen Café trinken, ein Glas Rosé oder Blanquette aus Limoux … Mirepoix ist ein Wohlfühlort, aber es gibt dort auch einiges zu entdecken.

Wenn Sie Lust auf eine Reise in die Vergangenheit haben, dann folgen Sie mir bitte:

Mirepoix (Mirapiscem = Sieh den Fisch) trägt einen goldenen Fisch im Wappen, darüber drei geheimnisvolle Sterne, die auf vorchristliche Traditionen zurückgehen, in der Mirepoix von den Römern “Stadt des Lichts” genannt wurde.

Mirepoix (Mirapiscem = Sieh den Fisch) trägt einen goldenen Fisch im Wappen, darüber drei geheimnisvolle Sterne, die auf vorchristliche Traditionen zurückgehen, in der Mirepoix von den Römern “Stadt des Lichts” genannt wurde.

Im Hochmittelalter beherbergte Mirepoix viele Katharer, darunter zwei der berühmt-berüchtigten Belissensöhne, nämlich Peire-Roger von Mirepoix (der Ältere und sein gleichnamiger Sohn, der Jüngere). Sie waren die Herren der Stadt und bewohnten eine Burg, die – Der Turm – hieß. Auf ihrem Wappen befanden sich Fisch, Turm und Mondsichel.

Im Hochmittelalter beherbergte Mirepoix viele Katharer, darunter zwei der berühmt-berüchtigten Belissensöhne, nämlich Peire-Roger von Mirepoix (der Ältere und sein gleichnamiger Sohn, der Jüngere). Sie waren die Herren der Stadt und bewohnten eine Burg, die – Der Turm – hieß. Auf ihrem Wappen befanden sich Fisch, Turm und Mondsichel.

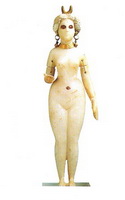

Was hat es nun mit den Sternen und der Mondsichel auf sich? Eine Hommage an die Mondgöttin Belissena (die keltiberische Astarte), als deren Abkömmlinge sich die Belissensöhne angeblich sahen?

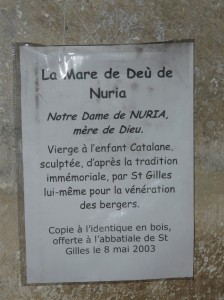

Astarte mit der Mondsichel gilt als Vorläuferin von Maria, der Mutter Gottes. Als Stella Maris wird Maria ebenfalls mit Sternen abgebildet und balanciert oft auf der Mondsichel (nächstes Foto, Notre Dame, Paris). Im Gegensatz zu Astarte jedoch, die sich mit dem Mond krönt, tritt Maria die Mondsichel – das Heidentum! – mit den Füßen und dokumentiert damit den Sieg über Astarte!

Astarte mit der Mondsichel gilt als Vorläuferin von Maria, der Mutter Gottes. Als Stella Maris wird Maria ebenfalls mit Sternen abgebildet und balanciert oft auf der Mondsichel (nächstes Foto, Notre Dame, Paris). Im Gegensatz zu Astarte jedoch, die sich mit dem Mond krönt, tritt Maria die Mondsichel – das Heidentum! – mit den Füßen und dokumentiert damit den Sieg über Astarte!

Dass sich hinter Belissena/Astarte die keltische Göttin Belisama verbirgt, liegt schon aufgrund der Namensähnlichkeit nahe. Belisama, die Gefährtin des Gottes Belenus (Abellio/der strahlende Apoll!), nannte man “die Strahlendeste, Leuchtendste”. Sie wurde mit der römischen Minerva gleichgesetzt und sowohl mit Licht und Feuer, aber auch mit Seen und Flüssen (der Fisch!) in Verbindung gebracht.

Dass sich hinter Belissena/Astarte die keltische Göttin Belisama verbirgt, liegt schon aufgrund der Namensähnlichkeit nahe. Belisama, die Gefährtin des Gottes Belenus (Abellio/der strahlende Apoll!), nannte man “die Strahlendeste, Leuchtendste”. Sie wurde mit der römischen Minerva gleichgesetzt und sowohl mit Licht und Feuer, aber auch mit Seen und Flüssen (der Fisch!) in Verbindung gebracht.

Zu Belisama gibt es eine heiße Spur: Im Departement Ariège (wo auch Mirepoix liegt) entdeckte man eine lateinische Inschrift folgenden Inhalts:

Minervae Belisamae sacrum Q(uintus) Valeriu[s] Montan[us e]x v(oto) [s(uscepto)]

Keltischer Abellion:

Tatsächlich sind nicht wenige Orte in der Umgebung nach Belisama/Belenus benannt: Belesmes, Blesmes und Blismes; und man weiß heute auch, dass sich auf dem Gipfel des Pic du Saint-Barthélemy (der Tabor der Pyrenäen, in der Nähe des Montségur gelegen) ein Abeillo-Heiligtum befand, zu dem die alte Katharer-Straße führte.

Tatsächlich sind nicht wenige Orte in der Umgebung nach Belisama/Belenus benannt: Belesmes, Blesmes und Blismes; und man weiß heute auch, dass sich auf dem Gipfel des Pic du Saint-Barthélemy (der Tabor der Pyrenäen, in der Nähe des Montségur gelegen) ein Abeillo-Heiligtum befand, zu dem die alte Katharer-Straße führte.

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts waren die Herren von Mirepoix und die meisten ihrer 36 Mitherren entweder selbst Katharer oder Anhänger bzw. Beschützer dieser Häresie. In der Stadt Mirepoix existierten nachweislich 50 Katharer-Häuser, in denen Diakone und Parfaits ausgebildet wurden. Ein Diakon namens Mercier “hielt Hof”; ein anderer bat im Jahr 1204 den Burgherrn inständig darum, die Festung Montségur wiederherstellen zu lassen – was bemerkenswert ist, weil es um diese Zeit überhaupt noch keine gewaltsamen Übergriffe auf die Katharer gab. (Allerdings zogen bereits päpstliche Legaten durch die Lande, die kräftig Stimmung gegen die Katharer machten.) Unterstützung fand der Diakon bei Esclarmonde, der Vizegräfin von Foix, die 1204 das katharische Consolamentum erhielt, also in die Reihen der Perfekten aufgenommen worden war. Zwei Jahre später – 1206 – sprach sich Esclarmonde auf einem Katharerkonzil, das in Mirepoix stattfand, erneut für den Ausbau der Burg Montségur aus.

(Foto Olaf Jacobskötter, Katharertaube)

(Foto Olaf Jacobskötter, Katharertaube)

(Foto HLK 2009, Rathaus von Mirepoix)

(Foto HLK 2009, Rathaus von Mirepoix)

Belissensohn – ein Ehrentitel?

Noch einmal zurück zu den Belissensöhnen, die noch heute ein Mysterium umgibt. Es heißt, sie stammten ursprünglich – wie Esclarmonde – aus dem (benachbarten) Grafengeschlecht Foix. Doch der Herr von Saissac, Erz-Katharer, Onkel und Vormund des Vizegrafen Trencavel von Carcassonne, galt ebenfalls als Belissensohn …

Nach einer zusammenhängenden, verifizierten Genealogie der Belissen-Adelslinie suche ich seit langem. Sie ist entweder verlorengegangen oder es scheint sie nie gegeben zu haben. Daher ist die Frage erlaubt, ob der Adelstitel “Belissensohn” nicht nur eine Art Auszeichnung war. Ein Ehrentitel für mutige Faidits wie Pierre-Roger von Mirepoix? Vielleicht dreht es sich aber auch nur schlicht darum, dass die Belissen-Familie die alte Manichäer-Lehre vom Licht in der Dunkelheit (Dualismus) bis in ihre Zeit hinein bewahrt hat.

Kein Wunder, dass sich die Esoteriker aller Länder seit langem leidenschaftlich mit den Belissen beschäftigen, ihnen allerlei Geheimbündeleien andichten und sie in den obersten Gralshimmel versetzen.

(HLK Mirepoix 2009, Sparrenköpfe am Haus des Konsuls)

(HLK Mirepoix 2009, Sparrenköpfe am Haus des Konsuls)

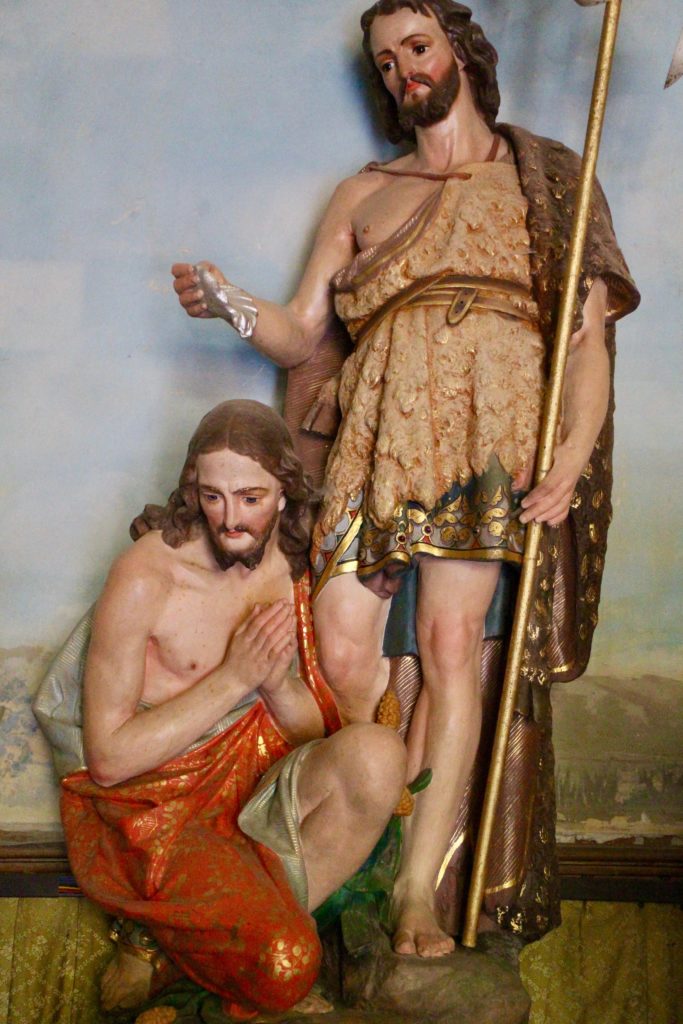

(letztes Foto – in der Mitte der Heilige Mauritius)

(letztes Foto – in der Mitte der Heilige Mauritius)

Auf Seite 2 geht es weiter …