Welche Gründe hatten die Menschen im Mittelalter ihrer Kirche den Rücken zu kehren?

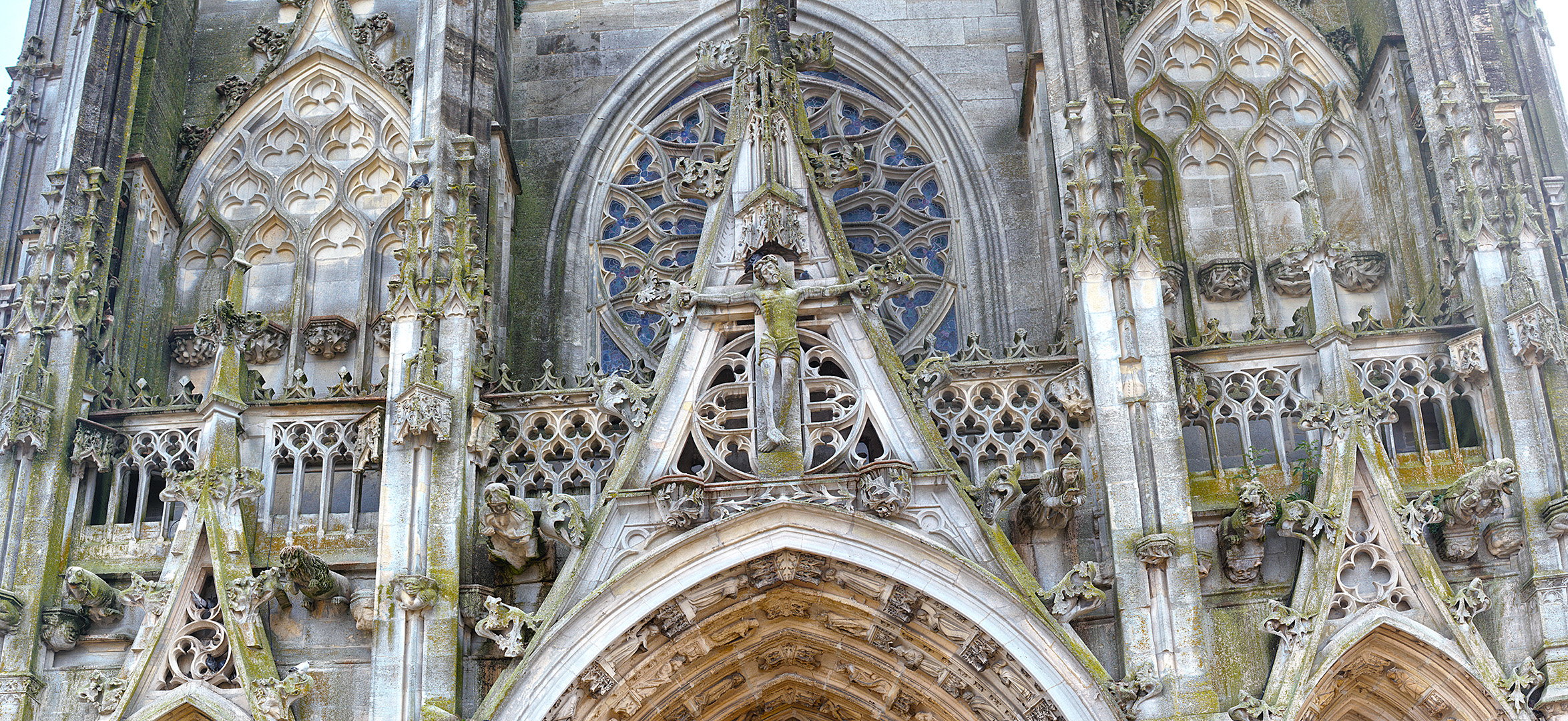

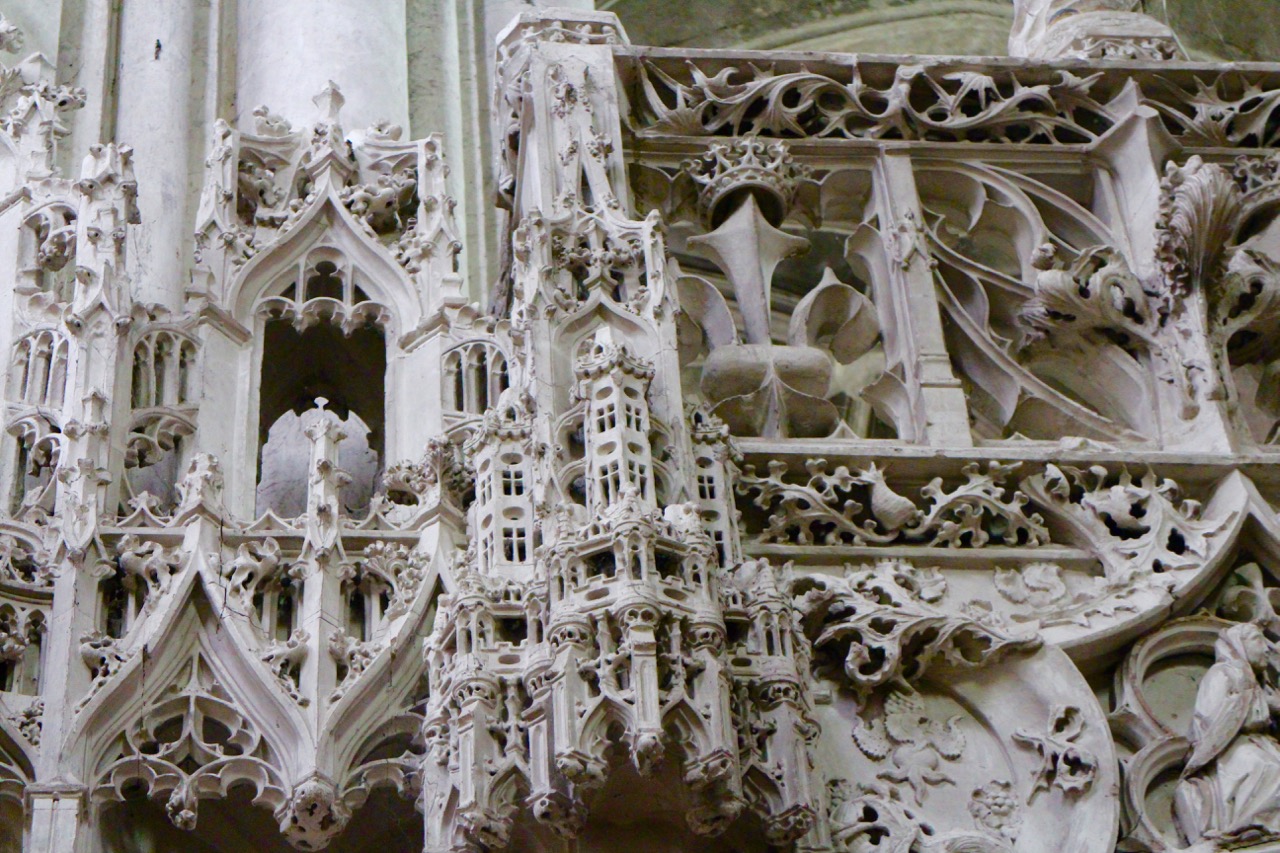

(Foto Saint-André, “Simiot” – ein Höllentier)

(Foto Saint-André, “Simiot” – ein Höllentier)

Neben den bereits erwähnten Glaubensunterschieden lag es an der immer weiter um sich greifenden Prunksucht und Vetternwirtschaft der Katholischen Kirche, dass sich die Menschen von ihr abwandten. Nicht wenige Priester traten mit ihrer Lebensweise, ihren Machtansprüchen, ihrer Gier, ihrem Geiz, das „wahre Evangelium“ mit den Füßen. „Sie leben vom Schweiße anderer“ – solche und ähnliche Aussagen über die katholischen Würdenträger konnte man im 12. Jahrhundert nicht nur in Südfrankreich vernehmen.

Auch aus den Liedern der Troubadoure sprach nicht selten der tiefe Hass auf Rom, der in den Herzen vieler Menschen schwelte:

„Rom, dein Netz, das weißt du wohl zu werfen und Dinge, die dir nicht gehören, wohl zu raffen, denn hinter dem Gesicht des zarten Lammes – Herz eines hungrigen Wolfes und eine Schlange unter der Mitra! Vipern und Teufel gesellen sich in deiner Kammer zu infernalischer Freundschaft!“ (Guilhem Figuera)

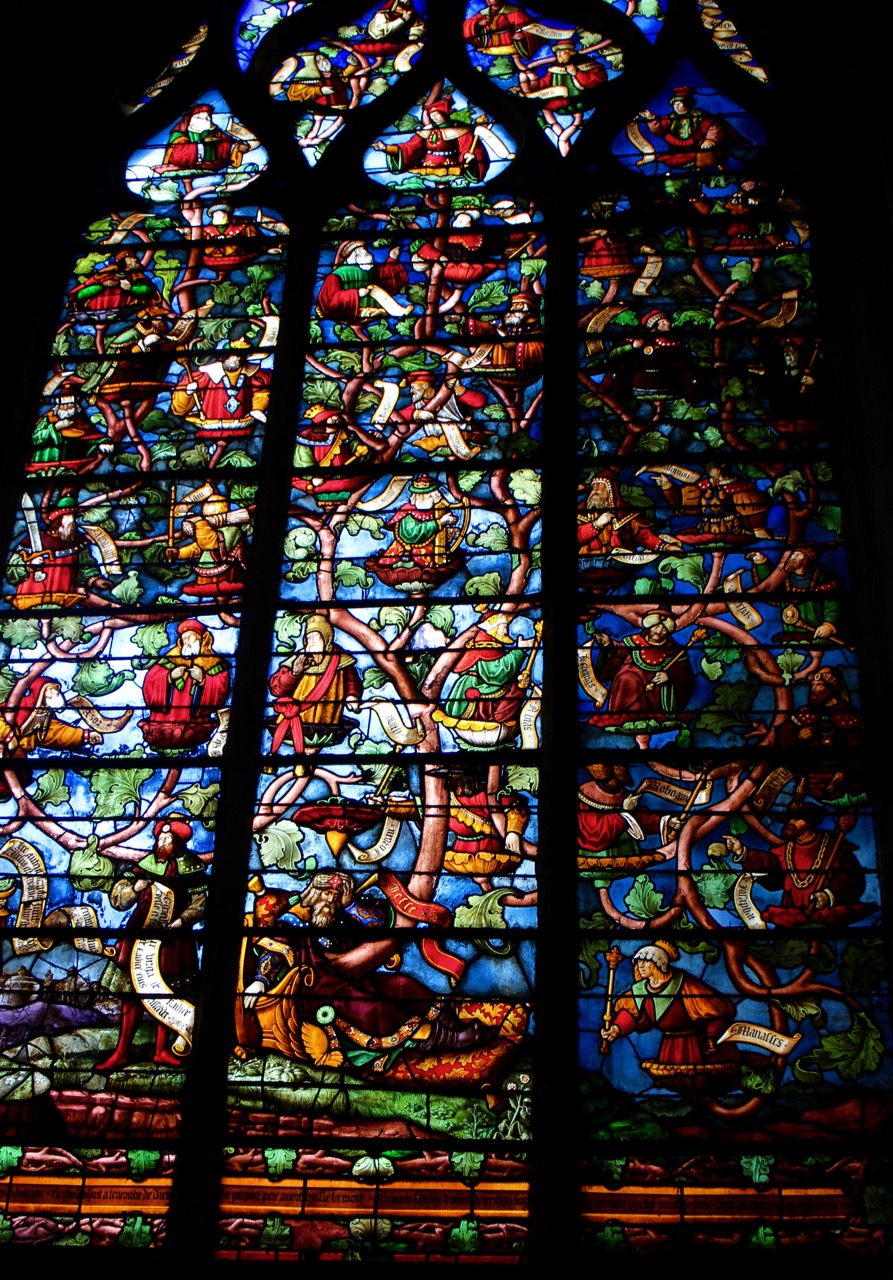

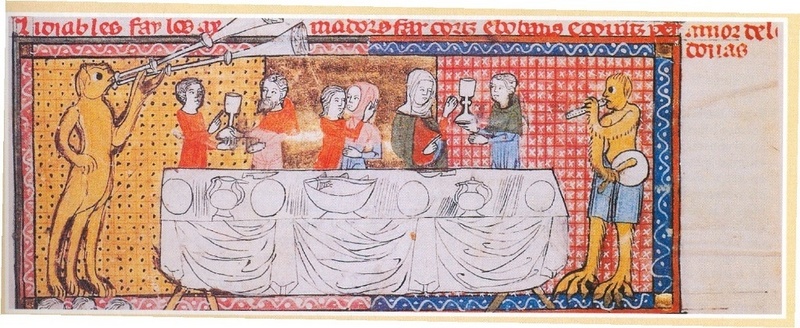

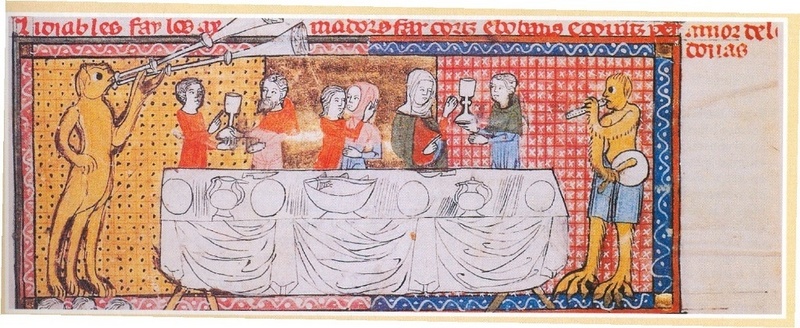

“Satan schickt seine Dämonen aus, um die Liebhaber zu verschwenderischen Gelagen und unzüchtigen Umwerbungen der Damen zu verleiten.”

“Satan schickt seine Dämonen aus, um die Liebhaber zu verschwenderischen Gelagen und unzüchtigen Umwerbungen der Damen zu verleiten.”

(Aus dem Bilderzyklus des Breviari d’Amor von Matfré Ermengaud, einem 34.000 Verse umfassenden Lehrgedicht, 14. Jhd; (Quelle Netz: Informationsdienst Wissenschaft )

Die katharischen Vollkommenen (Perfekte/Parfaits) hingegen, zogen zu zweit im Land umher, barfüßig oder in Sandalen, mit einem schwarzen mönchsähnlichen Rock und Kapuze angetan. Sie hielten nichts von denen, die Reichtümer ansammelten oder das Schwert im Gürtel trugen. Sie arbeiteten auf den Feldern mit, lehrten die Kinder, pflegten die Kranken. Dabei gingen sie auf Seelenfang. Sie verbreiteten ihre gnostische Lehre und das Neue Testament, das von katharischen Gelehrten vom Lateinischen in die okzitanische Sprache übersetzt worden war. Verachteten die Katharer zu Beginn ihres Wirkens noch die Bildung, stellten sie sich bald um. Unterstützt vom Adel wurden rhetorisch begabte Anwärter zum Studium nach Paris geschickt. Studiert wurden Philosophie, Theologie, Latein, Griechisch, Arabisch, Hebräisch. Vieles wurde an das einfache Volk weitergegeben, so dass die Inquisition später behauptete. “Wer lesen kann, der MUSS Katharer sein!”

Südfrankreich und die Paratge:

Dieser Begriff bedeutet vereinfacht: Achtung vor jeder Person und Gleichheit der Seelen. In Okzitanien gab es so gut wie keine Leibeigenen. Jeder Bauer konnte zu Grund und Boden gelangen, jeder Bürger Ritter werden. Frauen durften selbständig Handel treiben und ihre Meinung kundtun. Die Grafen teilten sich ihre Macht mit frei gewählten Konsuln.

Ein weiterer Dorn im Auge der Okzitanier waren neben der Prunksucht der Geistlichen, die hohen Abgaben. Die katharische Kirche verlangte den Zehnten nicht, während die katholische obendrein noch ein Achtel der Getreideernte einforderte.

Die Frauen im Süden Frankreichs

Die Frauen im Süden Frankreichs

Auffällig war es, dass es besonders viele Frauen zu den Katharern zog, Witwen, unverheiratete Frauen, Ehefrauen, auch sie konnten sich schulen lassen, studieren, die Geistweihe erhalten und predigen – was die katholische Kirche noch heute nicht gestattet. Durch das überlieferte Recht, von der Erbfolge nicht ausgeschlossen zu sein – ein Erstgeburtsrecht gab es in Okzitanien nicht – kamen nicht wenige adelige Frauen in den Besitz der väterlichen Burg oder eines Domizils ihrer Ahnen. In diesen Katharerhäusern bildete man lange Zeit offen, später natürlich heimlich, die Kandidaten für das Consolamentum (Geistweihe) aus, dort bereiteten sich die Vollkommenen auf ihre Pflichten vor.

In einigen Gegenden Südfrankreichs gab es sogar deutlich ausgeprägte Frauenrechte, eine Art Matriarchat. Zog beispielsweise ein Mann in das Haus seiner Frau ein, so übernahm er den Namen der Schwiegermutter, die nicht selten den Ehrentitel “Na” (für Domina) trug.

Dennoch hatte die Erlaubnis der Frauen, sich zur Vollkommenen, zur parfaite, weihen zu lassen, nichts mit Emanzipation, wie wir es heute verstehen, zu tun. Die Engelseele steckte nach katharischem Verständnis in ihrem irdischen Gefängnis, dem Körper. Einen Engel wagte man sich aber ausschließlich von männlichem Geschlecht vorzustellen. Deshalb behaupteten die katharischen Gelehrten (Notlösung?), dass die weibliche Seele durch die Geisttaufe zu einer männlichen würde.

Die Waldenser (eine weitere christliche Laienprediger-Bewegung aus dem Süden Frankreichs, gegründet von Petrus Waldes, einem reichen Kaufmann aus Lyon), dachten konzilianter über diese Fragen. Einer ihrer Vertreter, Raymond de la Cóte, bestritt ausdrücklich die Möglichkeit (und damit wohl auch die Notwendigkeit) eines solchen postumen Geschlechtswandels der Frauen. „Jeder“, sagte er, „wird in seinem eigenen Geschlecht wiedergeboren!“

Das Glaubensbekenntnis der Waldenser wich übrigens in vielen Fragen nicht annäherend so wesentlich von der katholischen Lehre ab, wie das katharische.

Roms Antwort

Roms Antwort auf diese für die katholische Kirche gefährliche Bewegung bestand aus Feuer und Schwert – und irgendwann aus Schweigen. Dem Verschweigen unbeschreiblich grausamer Vorgänge, die die fast vollständige Ausrottung der Ketzer zur Folge hatte.

„Der Katharismus lehrte allein die Rettung der Seele und lehnte die Welt als Werk des Teufels ab. Der Katholizismus vertrat die Erlösung des Leibes und der Seele und sah in der Welt die Schöpfung Gottes.“

(M. Benad, Domus und Religion in Montaillou, S. 310)

***

Die Historischen Romane von Helene L. Köppel gibt es als Taschenbuch bei BOD als als Kindle-E-book bei Amazon.