Foto HLK, April 2025

Cádiz, April 2025:

Von den Stränden der in der Nähe von Cádiz gelegenen Stadt Chiclana de la Frontera aus, kann man einen Blick auf die kleine Insel Sancti Petri werfen, wo sich die Ruinen eines alten Castillo befinden.

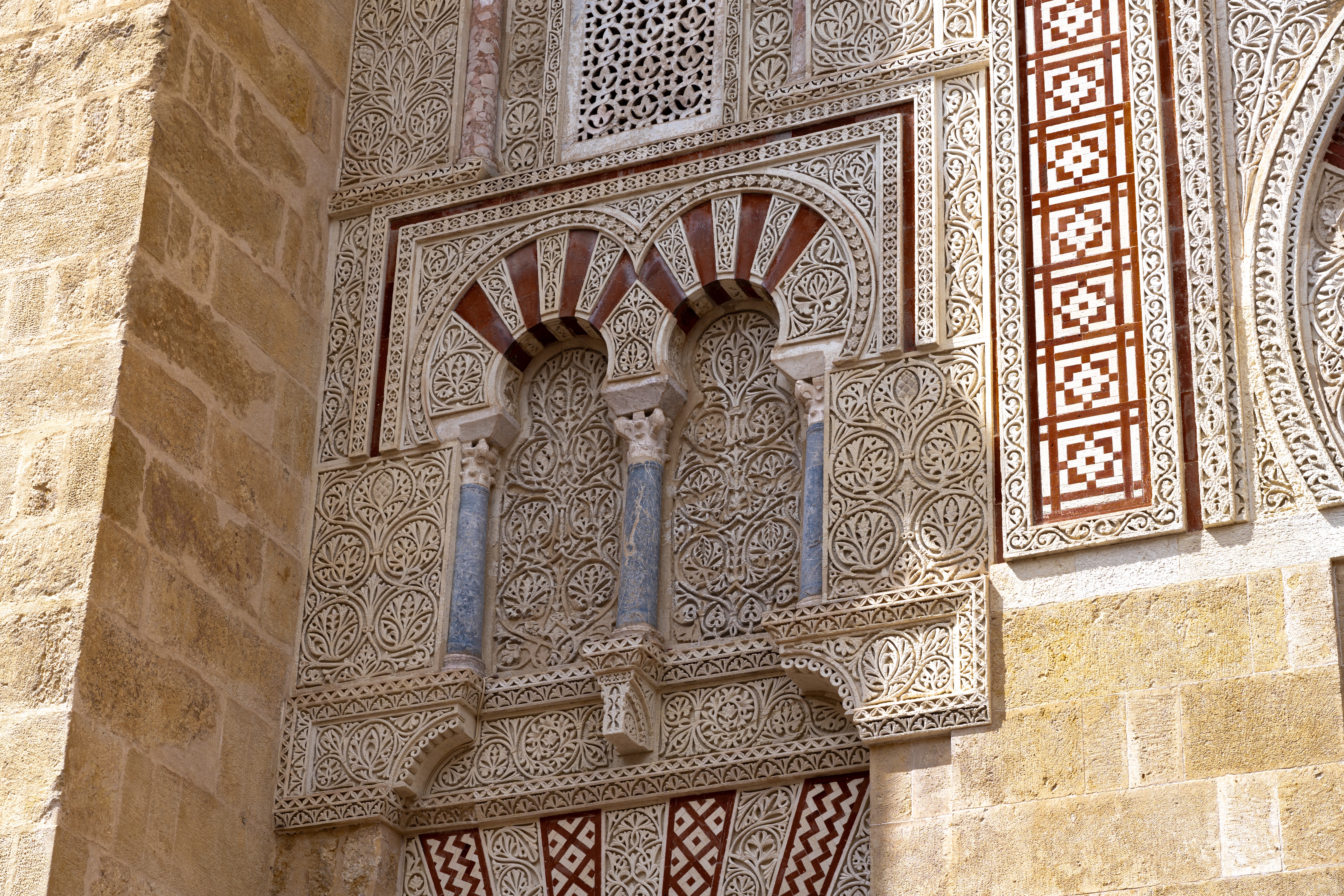

Die ehemalige Verteidigungsanlage stammt aus dem 13. Jahrhundert, war im maurischen Stil erbaut und Teil einer Reihe von Festungen, die die Bucht Caño de Sancti Petri schützten.

In der Antike befand sich auf jenem Eiland jedoch ein bedeutender Tempel, der dem Hauptgott der phönizischen Stadt Tyros gewidmet war: MELKART.

Errichtet hatte ihn das Handel treibende Seefahrervolk der Phönizier* (oder Punier), die um das Jahr 700 v. Chr. auch Andalusien – darunter Cádiz (Gades) – zu ihrem Kulturraum gemacht hatten.

*Die einflussreichsten phönizischen Stadtstaaten, wo man MELKART als als Ba‘l Ṣūr (Gott von Tyros) verehrte, waren im 1. Jahrtausend v. Chr. Akko, Byblos, Beirut, Sidon und Tyros.

Das ausgedehnte phönizische Siedlungsgebiet wechselte im Verlauf der Zeiten. Im Kern befand es sich im heutigen Libanon, Syrien und Nord-Israel, in Teilen reichte es bis in die Region Palästina und nach Süden bis Gaza.

Und weil die Natur der Phönizier eben der Handel war, zählten später auch weite Teile Siziliens, Spaniens und Nordafrikas zum phönizischen Kulturraum.

Castillo Sancti Petri (Foto HLK 2022)

MELKART, der auch in Karthago verehrt wurde, galt als Schutzgott der Schifffahrt, der Kolonisation, der Zähmung der “wilden Stämme an fernen Küsten” sowie als Gründer der phönizischen Tochterstädte. Ihm wurde die Einführung von Ordnung und Gesetz unter den Menschen zugeschrieben.

In römischer Zeit wurde er mit HERKULES gleichgesetzt – dem griechischen “Gotthelden HERAKLES”.

Der einstige Tempel auf Sancti Petri wird heute mit Herkules’ Reise und jenen Säulen verbunden, die er der Sage nach zu beiden Seiten der Straße von Gibraltar errichtete, als er das Mittelmeer mit dem Atlantik verband – s.a. Tarifa – Die Qual der Wahl: Atlantik oder Mittelmeer?

Eine Silbermünze (Phönizischer Shekel) aus dem Jahr 34/35 n. Chr. zeigt den Kopf des Melkart mit Lorbeerkranz;

auf der Rückseite Adler mit Palmzweig

Mehr über die Phönizier rund um Cádiz: Cádiz im Wandel der Zeiten, Teil I.

Ruinen des Castillo Sancti Petri aus dem 13./15. Jh. /Cádiz Tourist-Info

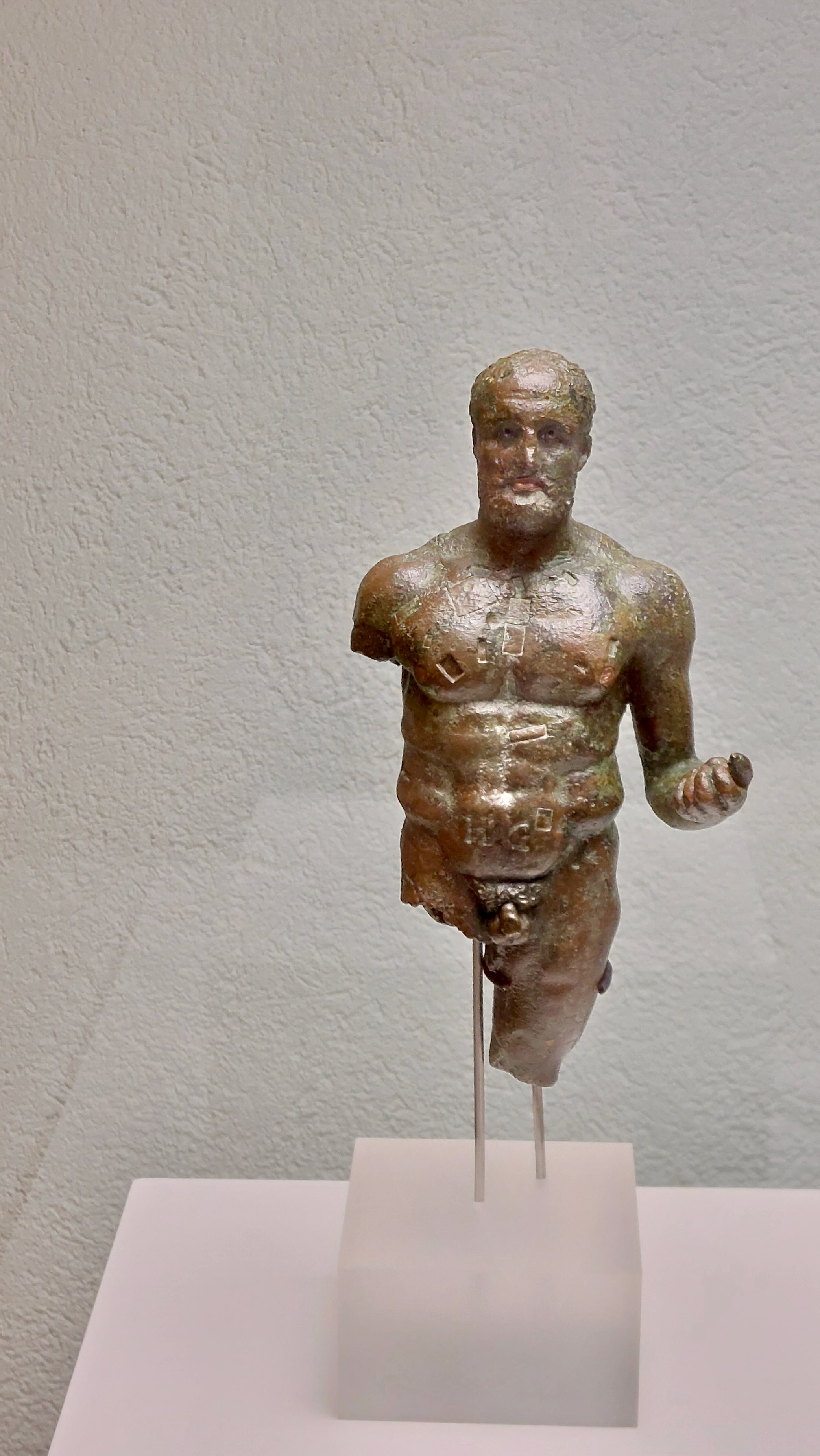

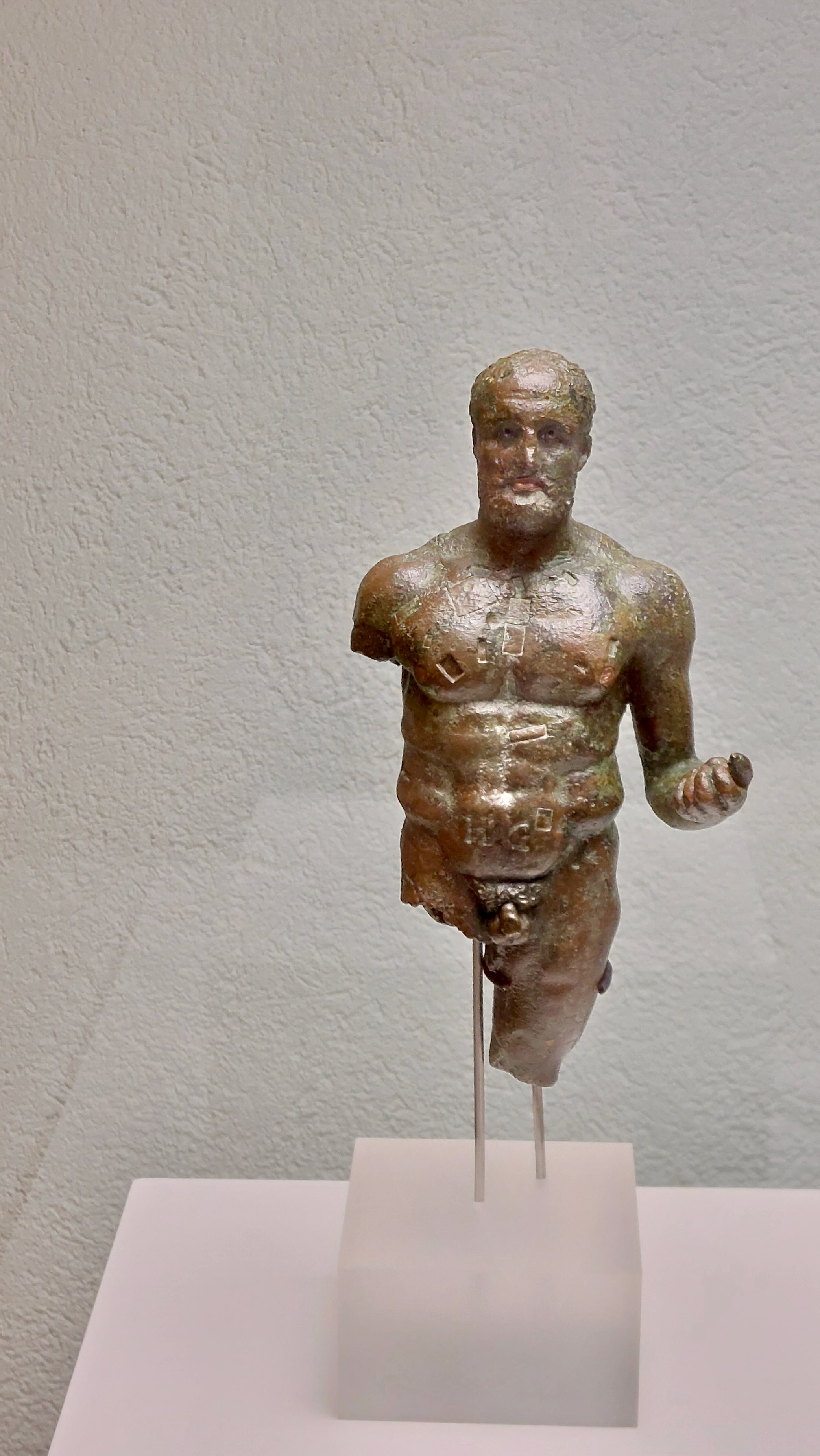

Melkart Foto HLK 2025

MELKART: Ein Gott – viele Namen und Gesichter:

MELKART – der “Herkules von Cádiz” (griechisch: der “Tyrische Herakles”) – wurde auch mit dem ägyptischen Osiris gleichgesetzt: Er teilte sich mit ihm die Farbe “Grün” und die Krone.

Und weil Phönizien und Ägypten lange Zeit enge Kontakte pflegten (u.a. wurde die Herstellung von Glas aus dem Alten Ägypten übernommen), ist im Museum von Cádiz u.a. auch eine antike MELKART-Statuette zu sehen, in der er als Gott BAAL die Krone Oberägpytens trägt.

Der Titel BAAL (auch Baʿal) konnte allerdings im Altertum auf jeden x-beliebigen Gott angewendet werden; der Name bedeutet schlicht “Herr” oder “Besitzer”; z.B. Ba‘l Ṣūr (Herr und/oder Gott von Tyros).

Später soll Melkart als “Sonnengott” verehrt worden sein. (Auf der Wiki-Liste der “Sonnengottheiten” ist er unter “Phönizische Götter” aufgeführt).

Herkules/Herakles-Melqart – mit den erbeuteten Löwentatzen auf der Brust.

(1. Aufgabe des Herkules)

Museo Barraco Roma

Melkart (Museum Cádiz)

Herkules-Melkart, Foto HLK 2025,

Unweit der Melcart-Statue am Strand

Melkart mit der Krone des ägyptischen Osiris (Museum Cádiz)

Melkart als Baal, mit der Krone Oberägyptens, (Museum Cádiz)

Herkules-Melkart Fundstück Sancti Petri (Museum Cádiz)

Panzerrüstung eines römischen Kaisers,

Fundort: Sancti Petri (Museum Cádiz)

Der ehemalige Tempel des Melkart auf Sancti Petri – und die “wahren Säulen” des Herakles

Der Tempel des “HERKULES VON CÁDIZ”, auf der Insel Sancti Petri, wurde im 12. Jh. v. Chr. erbaut. Nach Aussage von Tiberius Catius Asconius Silius Italicus (25 – 100 n. Chr.), der die sog. Punica verfasste (ein Epos über den Zweiten Punischen Krieg), waren auf der Fassade dieses Tempels die 12 Taten des Helden in Bronze dargestellt. Ein ewiges Feuer brannte vor den Toren des Tempels.

Der griechische Historiker Strabon beschrieb, dass die Seefahrer dort ihre Opfer dargebracht und um eine gute Reise gebeten hätten.

Laut dem römischen Historiker Pomponius Mela ist Herkules in diesem Tempel begraben.

Das Gebäude selbst soll aus weißem Stein und schwarzem Marmor erbaut worden sein. Es beherbergte vier Gebets- und Kulträume sowie eine Schatzkammer.

Im Zentrum dieser Schatzkammer stand – der Beschreibung nach – eine prächtige Herkules-Statue aus Gold, geschmückt mit wertvollen Edelsteinen.

Von römischen Schriftstellern wurde weiter festgehalten, dass sich zwei gewaltige Bronzesäulen vor dem Tempel befanden und, dass diese die “Wahren Säulen des Herakles” darstellten.

Das Orakel von Sancti Petri

Der einsam gelegene Kultort (Melkart-Tempel) war bekannt für sein ORAKEL, das sich auf “Traumdeutung” spezialisiert hatte.

So berichtet der römische Historiker Titus Livius, dass General Hannibal auf die Insel kam, um ein Gelübde abzulegen, bevor er mit der Eroberung Italiens begann. Auch Hannibals Bruder Hasdrubal soll die Insel aufgesucht haben.

Und kein Geringerer als Julius Cäsar selbst, soll bei seinem Besuch auf Sancti Petri im Heiligtum des MELKART einen Traum gehabt haben, in dem ihm die Weltherrschaft vorhergesagt wurde.

Kaiser Hadrian, der den phönizischen Gott unter dem Namen Herakles-Gaditanus (Herakles von Cádiz) besonders verehrte, verbreitete den Kult in Rom. Auch Kaiser Trajan förderte den phönizischen Kult: Er ließ Münzen prägen, die ihn selbst auf der Vorderseite und MELKART auf der Rückseite zeigten.

Nicht belegt ist indes die Legende, dass der Heilige Jakobus das Melkart-Herkules-Heiligtum aufgesucht hätte, um den heidnischen Kult auszumerzen und die Insel fortan dem Heiligen Petrus zu weihen: Sancti Petri.

Die Tempelanlage auf Sancti Petri wurde schließlich im Jahr 1146 vom seinerzeitigen almoravidischen* Stadthalter zerstört.

Es heißt, er sei auf der Suche nach einem sagenhaften Schatz gewesen.

*Almoraviden – muslimische Berberdynastie in Al-Andalus ab dem Jahr 1090.

Trajan – Tetradrachm MELQART

Die Existenz des MELKART-Tempels wird aber auch durch archäologische Funde und verschiedene arabische Texte bestätigt.

Die auf Sancti Petri entdeckten Fundgegenstände befinden sich heute im Museum von Cádiz, dessen Besuch fast ein Muss ist – wie neuerdings auch die Besichtigung der Ausstellung “FENICIA GADIZ” (zur Erinnerung an die phönizische Epoche in Cádiz) – worunter sich auch interessante Darstellungen der damaligen Begräbnisriten sowie die beiden phönizischen anthropomorphen (menschenähnlichen) Marmor-Sarkophage aus dem 4. Jh. v. Chr. befinden (die aber im Museum selbst im Original besichtigt werden können).

Herkules-Melkart – als Gründer und Herrscher der Stadt Cádiz

Zur Gründung von Cádiz – einer der ältesten Städte Westeuropas:

Die wohl berühmteste mythologische Geschichtsschreibung schreibt die Gründung von Cádiz tatsächlich dem Gott Herkules zu.

Der Sohn von Zeus und Alkmene soll auf seiner Heldenreise (während einer seiner Zwölf Arbeiten) hierher gekommen sein.

Die Figur des “tapferen Gotthelden” schmückt daher heute den dreieckigen Giebel des Rathauses und auch das Stadtwappen selbst, das Herkules vor den zwei Säulen zeigt, flankiert von zwei Löwen.

(Herkules’ 1. Aufgabe war bekanntlich die Tötung des Nemeischen Löwen.)

Im goldenen Rand des Feldes steht die schwarze Inschrift HERCULES FUNDATOR GADIUM DOMINATORQUE (= Herkules, Gründer und Herrscher von Cádiz).

Dass die Stadt Cádiz ihrem tapferen “Gründervater” auch ein angemessenes Denkmal errichtet hat – Ehrensache!

Dass man ihn aber sogar während der jährlichen Semana Santa, mindestens auf einem der kunstvoll gestalteten silbernen Altäre (Pasos), feierlich durch die Straßen trägt – nun, das ist eben Cádiz! 🙂

Altarverzierung anlässlich der Semana Santa 2025, Foto HLK, Alte Kathedrale, Cádiz)

Eine allerletzte Herkulesaufgabe?

Wissenschaftler von der Universität Sevilla stießen offenbar im Jahr 2021 zwischen den Stränden Sancti Petri (zu Chiclana-de la Frontera gehörend) und Camposoto (zu San Fernando) auf archäologische Überreste unter Wasser. Es heißt, die dort entdeckten Strukturen – darunter Hafenanlagen, Wellenbrecher, aber auch Gebäudefragmente – , könnten dem phönizisch-punischen Tempel zu Ehren Melkarts entsprechen, der später in griechisch-römischer Zeit Herakles / Herkules gewidmet wurde.

Nun, vielleicht steht den findigen Archäologen ja irgendwann eine weitere, hoffentlich lösbare “Herkulesaufgabe” bevor!

Man darf gespannt sein! 🙂

Foto: HLK 2025

Foto: HLK 2025

Die beeindruckenden Melkart-Statuen (geschaffen von Antonio Aparicio Mota) wurden auf einer

“Route zur Entdeckung des phönizischen Erbes”,

von der Stadt Chiclana de la Frontera in Sichtweite der Insel Sancti Petri aufgestellt.

Foto HLK 2025

Foto: //Xemenendura

Das könnte Sie vielleicht auch interessieren:

Columella – ein römischer Schriftsteller aus Cádiz

Neu in 2025: Was Melkart für Cádiz bedeutet, bedeutet Kybele für Madrid

Links zu den Cádiz-Artikeln aus dem Jahr 2022:

TEIL I – CÁDIZ IM WANDEL DER ZEITEN, DIE PHÖNIZIER

TEIL II – CÁDIZ IM WANDEL DER ZEITEN, IN DER HAND DER RÖMER

TEIL III – CÁDIZ IM WANDEL DER ZEITEN, HEUTE – EIN HAUCH VON AFRIKA

TEIL IV – CÁDIZ IM WANDEL DER ZEITEN, DIE KATHEDRALEN

Links zu den weiteren Reise-Blogs

Link zu den Reiseblogs

Frankreich

Südfrankreich

Spanien

Götter & Antike

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane

Link zu: Leseproben Thriller und Historische Romane von Helene L. Köppel