Ein stiller Ort in Okzitanien

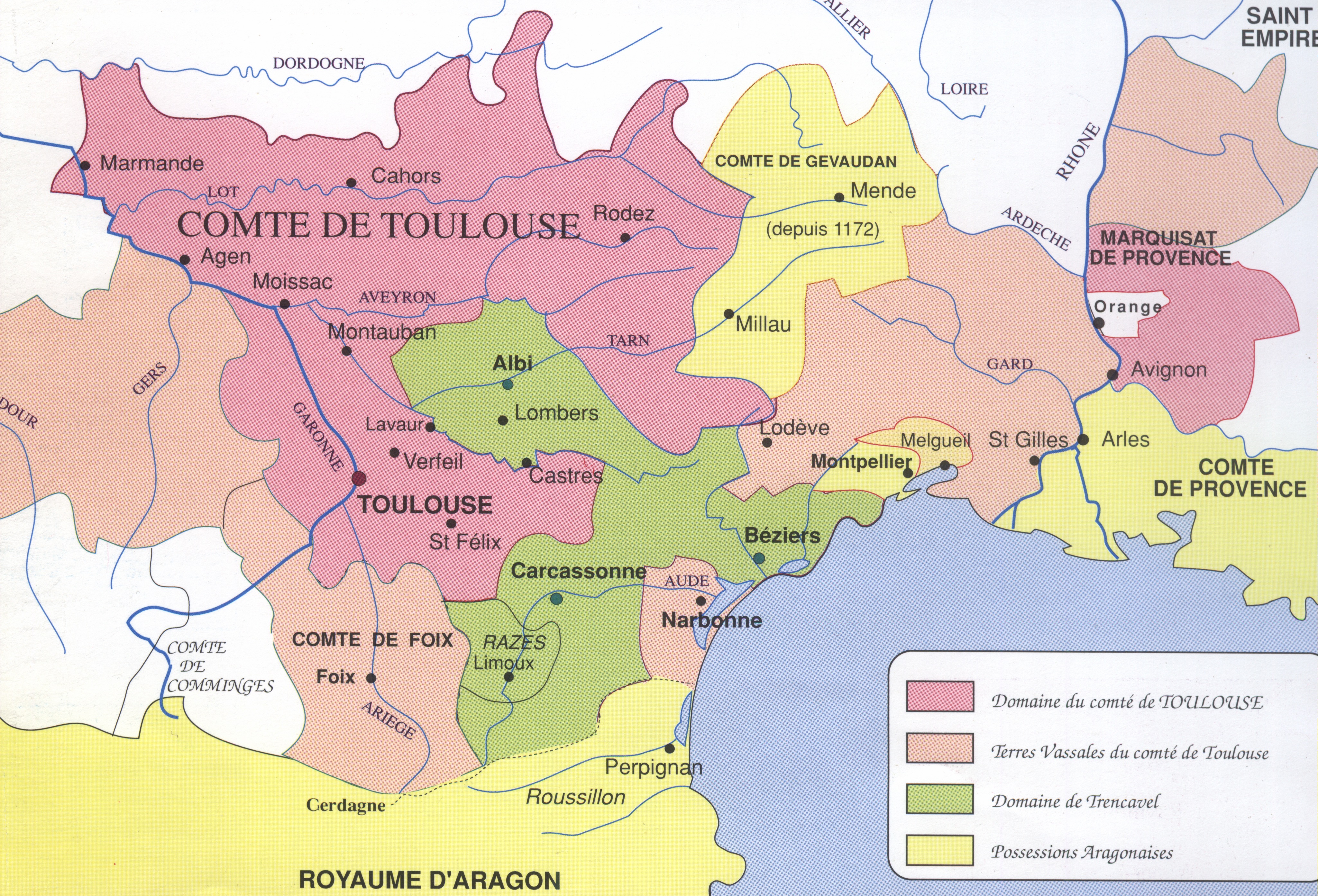

Im Mai/Juni 2009 führte mich meine Recherchereise auch nach Saint-Gilles du Gard. (Département Gard, Region Okzitanien)

Es war mein zweiter Besuch in diesem stillen Ort, nachdem beim ersten Mal die Besichtigung der berühmten Abteikirche nicht möglich war.

Im 11. Jh war die Basilika Saint-Gilles eine der meist besuchten Pilgerstätten neben Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela – was an der Verehrung des Heiligen Aegidius (Saint-Gilles) lag.

Der Heilige, der auch in der Legenda aurea erwähnt wird, hat hier im 8. Jahrhundert gelebt und gewirkt. Er entstammte einer berühmten Athener Familie, war ein Freund der Armen und tat sich durch Wunder hervor. Schon zu Lebzeiten galt er als heilig.

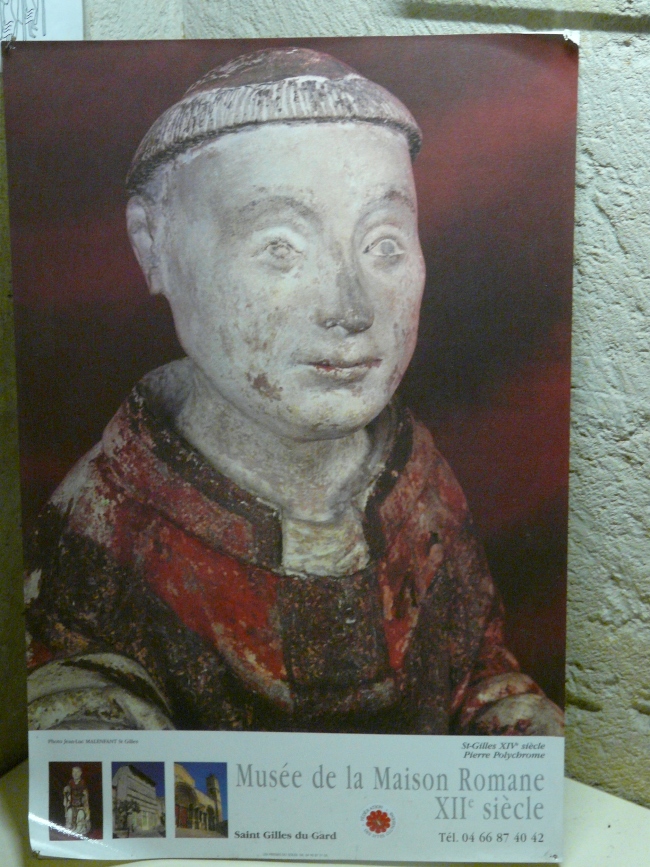

Und so soll er ausgesehen haben, der Heilige Aegidius oder Gilles:

Die nördliche u. südliche Mauer der BASILIKA stammen aus dem 12. Jh, wie auch die gesamte Portalanlage. Ihre Gliederung – vom römischen Triumphbogen inspiriert, wie auch die Anordnung der Säulen, Figuren, Friese, verdeutlicht, wie sehr die Kunst der Provence dem antiken Erbe verpflichtet war.

Während der Religionskriege wurde der zerstörte Chor aufgegeben. Die Reste des romanischen Schiffes wurden – von der Höhe der Arkaden ab – um 1650 zu einer Kirche im spätgotischen Stil ausgebaut.

Im Inneren sind viele Sehenswürdigkeiten aus dem 18. u. 19. Jh. zu bestaunen.

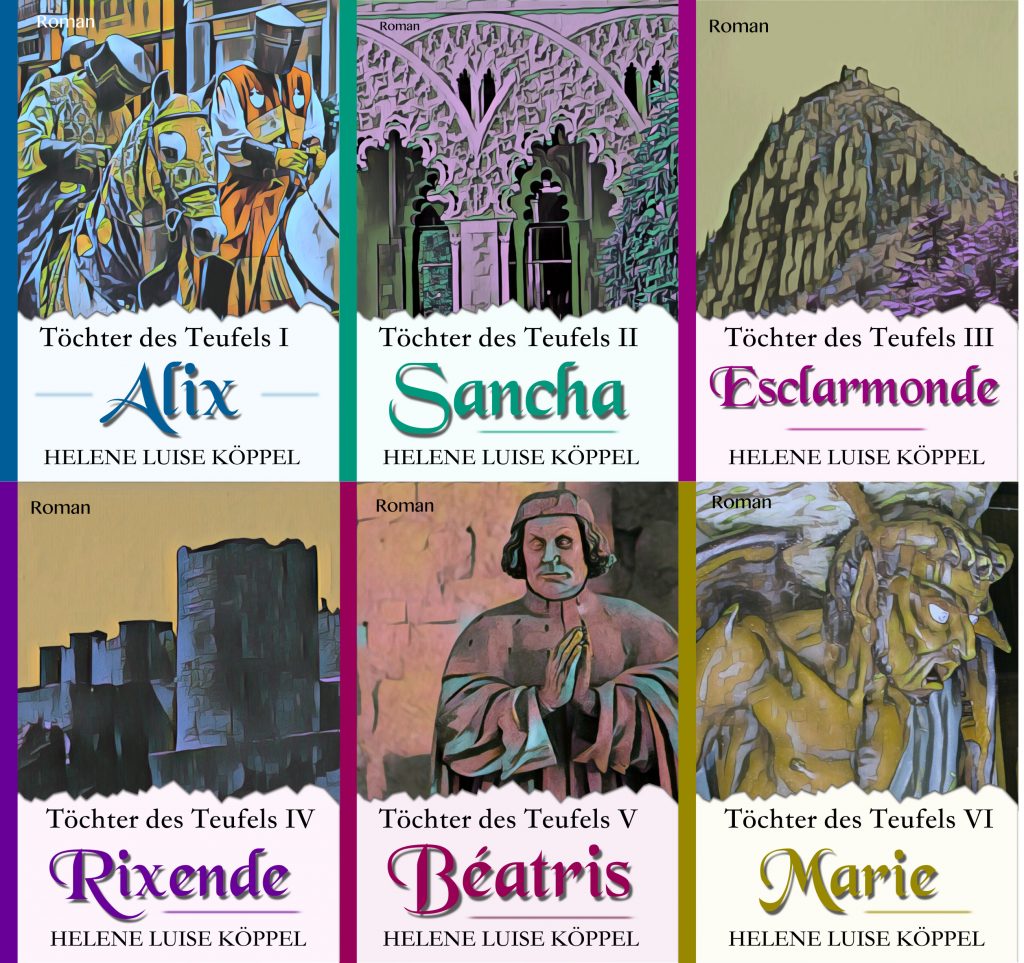

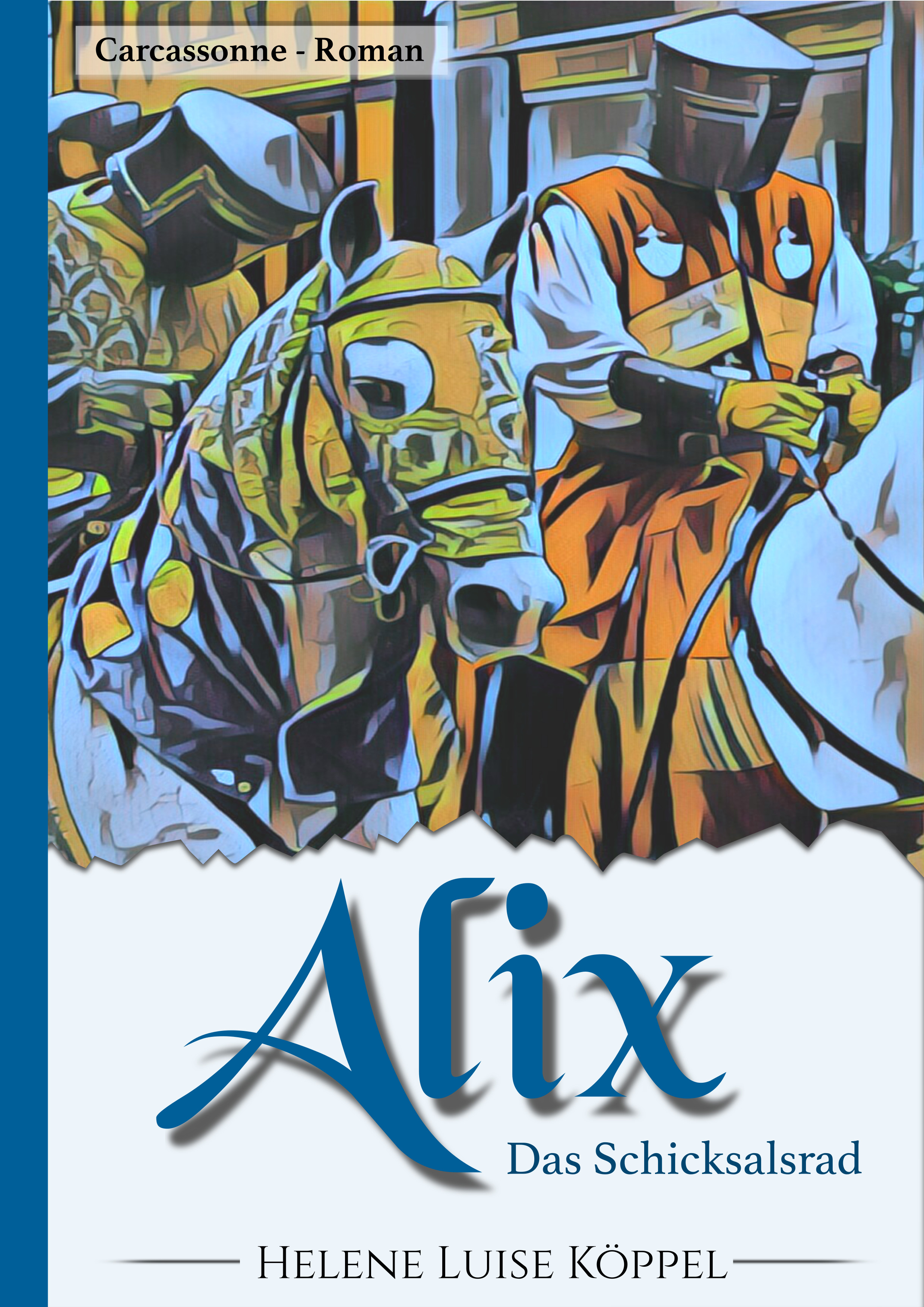

Mich interessierte vor allem die KRYPTA (Romanrecherche für “Alix – Das Schicksalsrad”)

Steil ging es hinunter:

Königlicher Empfang: Der Heilige Ludwig (Ludwig IX, Kapetinger):

Unzählige dunkle Ecken und alte Grablegen – der Ort, in dem die Pilger im Mittelalter für gewöhnlich die Nacht verbrachten, bevor sie am nächsten Morgen weiterzogen …

Natürlich ruhen hier auch die Gebeine des Saint-Gilles …

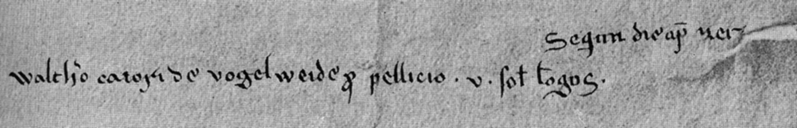

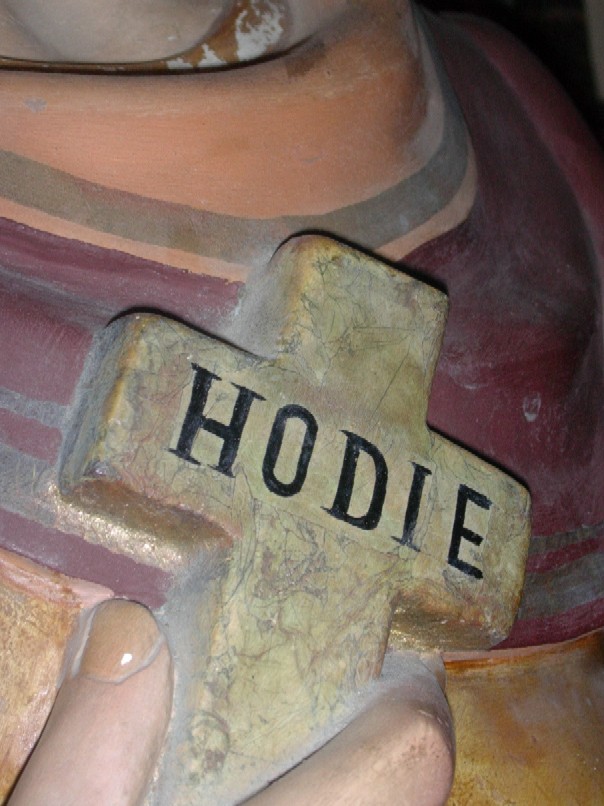

Sein Steinsarg wurde 1865 von Abbé Goubier wiederentdeckt. Er trägt folgende Inschrift:

IN H TML QI

C B AEGD

“In hoc tumulo quiescit corpus beati Aegidii” – In diesem Grab ruht der Körper des glückseligen Aegidius.

Sofort nach seinem Tod im Jahr 732 pilgerten die ersten Gläubigen aus aller Herren Länder hierher. Saint-Gilles du Gard wurde Zwischenstation auf dem Weg nach Santiago de Compostela.

Der Zugang zu einem alten Brunnen (evtl. heilige, heidnische Quelle):

Nachstehend die sog. Äbte-Treppe, mit der es natürlich eine Bewandtnis hat:

Diese Treppe wurde im Jahr 1220 aus einem bestimmten Grund angelegt, nämlich um Klerikern einen eigenen Zutritt zum Grabmal des päpstlichen Gesandten Peter von Castelnau zu verschaffen – dessen Ermordung im Jahr 1208 den Anlass zum Kreuzzug gegen die Katharer gab.

Castelnau, mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet, war von Papst Innozenz III. beauftragt worden, die Katharer in Südfrankreich zu bekehren. Als er jedoch erfuhr, dass ihm der Graf von Toulouse seine Unterstützung verweigerte, exkommunizierte er ihn und verfluchte ihn mit folgenden Worten:

Der Christenheit zur Schmach verleiht Ihr öffentliche Ämter an Juden

und haltet es mit den Feinden des wahren Glaubens.

Wer Euch beraubt, hat gut getan;

wer Euch tödlich trifft, wird gesegnet sein!

Doch im nasskalten Morgennebel des vierzehnten Januar 1208 wurde Peter von Castelnau selbst tödlich getroffen! Seine Begleiter hatten sich gerade bereit gemacht, über den Fluss zu setzen, als sich von hinten ein schneller Reiter näherte und mit aller Kraft eine Lanze in den Rücken des Legaten schleuderte. Im Todeskampf, so erzählte Rom später, soll sich Castelnau, noch einmal aufgebäumt und gerufen haben: „Gott vergebe dir, wie ich dir vergebe!“

Das nächste Foto zeigt Castelnaus Grablege, die wie gesagt, auch über die geheime Äbte-Treppe erreichbar war. Seine Gebeine sollen sich noch bis Mitte des 16. Jahrhundertes hier befunden haben, später wurden sie angeblich von den Hugenotten verbrannt.

Nach Castelnaus Tod rief Papst Innozenz III. zum Kreuzzug gegen die Katharer auf und forderte die vollständige Unterwerfung des Grafen von Toulouse – sowie als Unterpfand für seinen guten Willen seine sieben wichtigsten Festungen und die nördlich von Montpellier gelegene Grafschaft Melgueil. Raymond sollte sich verpflichten, die Häretiker mitsamt ihrem Besitz den Kreuzfahrern auszuliefern, und alle Juden aus ihren Ämtern zu entlassen.

Was keiner erwartet hatte, traf ein:

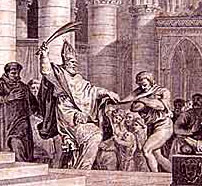

Der Graf von Toulouse – obwohl er stets seine Unschuld beteuerte! – streckte die Waffen und stimmte einer öffentlichen Unterwerfungszeremonie zu (was er später allerdings schwer bereute!)

So kam es, dass im Jahr 1208 die halbe Welt nach Saint-Gilles – den Schauplatz des Attentats auf Peter von Castelnau – pilgerte, um einer bösen Demütigung beizuwohnen, die sich auf den Stufen der Basilika und vor seinem Grab abspielte:

(Nachfolgend Romanauszug aus “ALIX” – Das Schicksalsrad, Copyright HLK):

“Der Platz vor der Basilika des Heiligen Ägidius war schwarz von Menschen.

Mit nacktem Oberkörper und bloßen Füßen stand der Tolosaner vor der breiten Treppe, um auf die Legaten Roms, die Erzbischöfe und Bischöfe zu warten. Als sie kamen, trugen sie Ruten in ihren Händen. Sie geleiteten ihn zur mittleren der drei roten Portaltüren hinauf, die ins Innere der Basilika führten. Auf ein Zeichen hin begannen sie ihn zu züchtigen, bis ihm das Blut den Rücken hinablief. Kein Klagelaut war zu hören, doch im stolzen Antlitz des weißhaarigen Grafen stand die Abscheu vor diesem entwürdigenden Ritual.Als sie ihn genug geschlagen hatten, hießen sie ihn sowohl auf den Leib Christi als auch auf diejenigen Heiligenreliquien schwören, die sie in goldenen Kistchen und Schreinen mit sich führten. Raymond von Toulouse gelobte mit lauter Stimme, fortan den Befehlen der Heiligen Römischen Kirche in allem zu gehorchen, und anerkannte die fünfzehn Anklagepunkte, die man gegen ihn vorgebracht hatte.

Doch damit war es noch nicht vorüber. Gleich einem Halfter, legte man ihm eine weiße Stola um den Hals und zerrte ihn unter weiteren Rutenhieben wie ein wildes Tier in die Krypta hinunter, wo der ermordete Peter von Castelnau lag. Dort musste er sich entkleiden und dem toten Legaten seine Verehrung erweisen. Auch das vollbrachte der Tolosaner mit großer Würde.”

Peter von Castelnau wurde zeitgleich zum “heiligen Märtyrer erklärt” und noch heute scharen sich Pilger und Touristen um sein Grab.

Zuletzt noch einige Fotos:

Ein prachtvoller alter Stützpfeiler …

Ein prachtvoller alter Stützpfeiler …

Eine Statue der heiligen Agnes – von der man im allgemeinen sagt, dass kein Bildnis einer Heiligen älter sei, als das ihre.

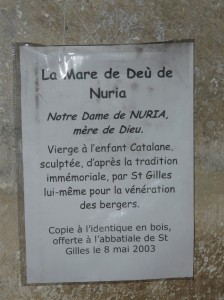

Und eine Romanische Madonna – über deren Entdeckung (sie stand in einer dunklen Nische und ich hätte sie um ein Haar übersehen) ich mich besonders gefreut habe, weil ich mich seit Jahren für diese “Schwarzen Madonnen”, wie man sie auch nennt, interessiere:

Man nennt sie Mutter Gottes von Nuria. Es handelt sich um eine Katalanische Arbeit, jedoch um eine Replik. Das Original, das sich hoch oben in den Pyrenäen, im Santuari de la Mare de Déu de Núria befindet, soll dereinst Saint-Gilles geschnitzt haben.

Et voilá – ein prachtvoller Schlussstein am Ende meines Artikels über den heute “stillen Ort” Saint-Gilles du Gard:

Et voilá – ein prachtvoller Schlussstein am Ende meines Artikels über den heute “stillen Ort” Saint-Gilles du Gard:

Interessiert auch an Arles? “Hymnus an die Sonne von Arles”