Nicht nur die Trobadoure Südfrankreichs (Marcabru, Miraval, Vidal usw.) wurden im Hochmittelalter verdächtigt, insgeheim der katharischen Häresie anzuhängen – auch Walther von der Vogelweide, einer der bedeutendsten Minnesänger Deutschlands (um 1200), kam zumindest in den Geruch, ein “ketzerisch` Lied” zu singen.

(Abbildung Codex Manesse: “Ich saz ûf eime steine und dahte bein mit beine …”)

(Abbildung Codex Manesse: “Ich saz ûf eime steine und dahte bein mit beine …”)

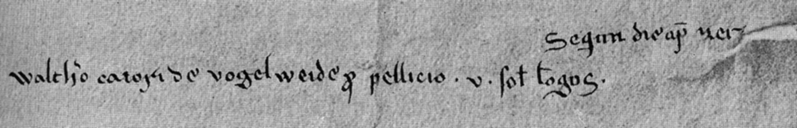

Walther – der historisch in nur einer einzigen Urkunde fassbar ist (s. nächste Abbildung) -, war ein Mann, der sich nach eigener Aussage das “eindringliche Nachdenken, auf welche Weise man auf der Welt leben müsse”, nicht verbieten lassen wollte:

(Die einzige urkundliche Erwähnung des Sängers findet sich in den Reiserechnungen des Bischofs von Passau, Wolfger von Erla, 1m 12.11.1203: “Dem Sänger Walther von der Vogelweide für einen Pelzrock 5 Schillinge.)

(Die einzige urkundliche Erwähnung des Sängers findet sich in den Reiserechnungen des Bischofs von Passau, Wolfger von Erla, 1m 12.11.1203: “Dem Sänger Walther von der Vogelweide für einen Pelzrock 5 Schillinge.)

Als Papst Innozenz III. (Lothar von Segni) im Jahr 1201 den Bann über Philipp von Schwaben aussprach, waren erste romkritische Töne ( “ze Rome” – damit war natürlich Innozenz gemeint) aus des Sängers Mund zu hören.

(Philipp von Schwaben, von 1198 bis 1208 römisch-deutscher König)

(Philipp von Schwaben, von 1198 bis 1208 römisch-deutscher König)

Walther hielt den Bann für eine Fehlentscheidung und schrieb ironisch über den damals erst 38jährigen Papst:

“owê, der bâbest ist ze junc, hilf, hêrre, dîner cristenheit!”

(O weh, der Papst ist zu jung, hilf, Herr, Deiner Christenheit!)

“Wes Brot ich ess, des Lied ich sing” – kann man dem “höfischen” Dichter und Sänger sicherlich zu Recht vorhalten, nachdem er – nach Aufenthalten bei verschiedenen deutschen Fürsten – nachweislich auch am Hofe des Staufers Philipps weilte. In eine “Hoffamilie” aufgenommen zu werden, bedeutete Ehre und Verpflichtung – das war bei den Troubadours des provenzalischen Südens nicht anders. Aber es bedeutete zugleich Sicherheit, Kleidung (Pelzrock!) und Auskommen:

Wie sehr sich Walther von der Vogelweide, der vermutlich nicht mit großen Reichtümern gesegnet war, freute, als er im Jahr 1220 von Friedrich II. das mehrmals erflehte Lehen erhielt, beweist folgender Lehensdank:

“Ich habe mein Lehen, hört es, ihr Leute alle, ich hab’ mein Lehen! Nun fürchte ich nicht mehr den Februarfrost an den Zehen und will in Zukunft die geizigen Herren nicht mehr anbetteln. Der edelmütige König, der großzügige König, hat so für mich gesorgt, dass ich im Sommer Kühlung und im Winter Wärme habe. Gleich erscheine ich auch meinen Nachbarn um manches vornehmer. Sie sehen mich nicht mehr wie vordem als Schreckgespenst an. Leider bin ich zu lange arm gewesen. Ich war so schmähsüchtig, dass mein Atem stank. Das alles hat der König wieder rein gemacht und meinen Sang dazu.”

Doch zurück in das Jahr 1212 …

Dass es sich bei Walthers Romkritik nicht nur um “Herrscherpreis” gegenüber seinem Gönner Philipp gehandelt hat, zeigen seine deutlichen Worte, die er im März 1212 auf dem Hoftag zu Frankfurt von sich gab, als es um den Bannspruch gegen Kaiser Otto (Otto IV.) ging. (Nach Philipps Ermordung, hatte sich Walther an Ottos Hof begeben.)

Die Vorgeschichte

Drei Jahre zuvor hatte Innozenz III. Ottos Krönung mit folgendem Segens- bzw. Fluchspruch bedacht:

´Wer immer Dich segnet, der sei gesegnet, wer immer Dir flucht, der sei verflucht mit der ganzen Härte des Fluchs.`

(Otto IV. und Papst Innocenz III. reichen sich vor den ankommenden Schiffen Friedrichs II. die Hände; Otto IV. war von 1209 bis 1218 römisch-deutscher Kaiser des Heiligen Römischen Reiches)

(Otto IV. und Papst Innocenz III. reichen sich vor den ankommenden Schiffen Friedrichs II. die Hände; Otto IV. war von 1209 bis 1218 römisch-deutscher Kaiser des Heiligen Römischen Reiches)

Der Fluch

Und nun “fluchte” Innozenz plötzlich Otto. Ein Grund für Walther von der Vogelweide “Tacheles zu reden”:

Er stellt den Papst bloß, erinnert ihn an seinen Segen und daran, dass die “Fluchformel” mit dem Bann Ottos auf Rom zurückfällt:

“Herre bâbest, ich mac wol genesen, wan ich wil iu gehôrsam wesen …”

Übersetzt: “Herr Papst, ich kann wohl selig werden, denn ich will Euch Gehorsam leisten. Wir hörten, wie Ihr der Christenheit aufgetragen habt, wie wir uns dem Kaiser gegenüber verhalten sollten, als Ihr ihm Gottes Segen gabt – dass wir ihn (nämlich) Herr heißen und vor ihm niederknien sollten. Auch dürft Ihr nicht vergessen, wie Ihr spracht: ´Wer immer Dich segnet, der sei gesegnet, wer immer Dir flucht, der sei verflucht mit der ganzen Härte des Fluchs.` Um Gottes willen, besinnt Euch dabei, wenn Euch das Ansehen der Kleriker irgend am Herzen liegt.”

(Allerdings erwähnt Walther von der Vogelweide in seinen Strophen nicht den Angriff Ottos auf Sizilien – den eigentlich Grund des Bannspruches.)

Der sog. “Unmutston”

Entwickelten sich die ersten “antipäpstlichen Äußerungen” des Sängers unter dem Schutz seiner Gönner und Mäzene (z.B. Ottentonstrophen), entstanden seine späteren papstkritischen Strophen (um 1213) im Rahmen des sog. “Unmutston” – der allgemeinen deutschen Papstkritik:

Theodor Nolte * schreibt hierzu:

“Erst in der Reformationszeit wird wieder in ähnlicher Schärfe an Papst und Kirche Kritik geübt (etwa bei Ulrich von Hutten).

Die “Opferstock-Strophen

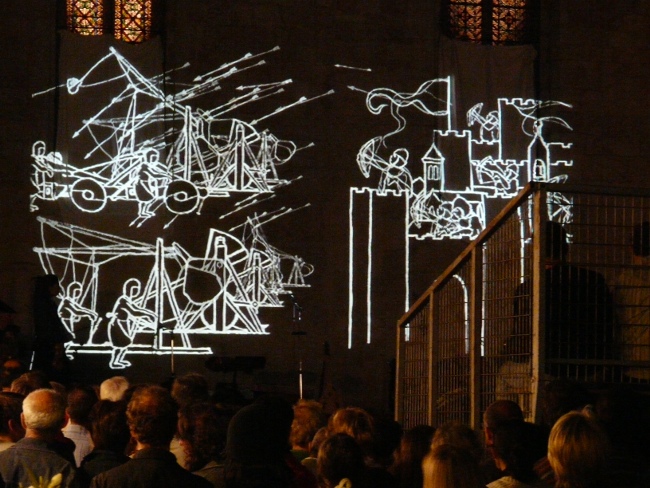

Es entstehen die berühmten “Opferstock-Strophen” des Sängers, in denen es vorrangig um den Kreuzzugsaufruf des Papstes geht (Bulle Quia major, 1213). Innozenz hatte in diesem Zusammenhang die Aufstellung von Opferstöcken in allen größeren Kirchen zur Finanzierung der Kreuzzüge befohlen.

“Das habe ich fein hingekriegt!”

Walthers Versuch, mit Worten und Gesang den Papst zu entlarven, d.h. seine wahren Motive (Bereicherung) aufzuzeigen, hörte sich folgendermaßen an.

Ahî, wie kristenlîche nû der bâbest lachet, swanne er sînen Walhen seit: ìch hânz alsô gemachet!` …

(Ahiiii, wie christlich jetzt der Papst lacht, wenn er seinen Welschen sagt: ´Das habe ich fein hingekriegt!`…)

“Saget an, Herr Stock …”

In der zweiten Strophe spricht er den “Opferstock” persönlich an (Herr Stock):

Sagent an, her Stoc, hât iuch der bâbest her gesendet, daz ir in rîchet und uns Tiutschen ermet unde pfendet? Swenne im dui volle mâze kumt ze Latrân, so tuot er einen argen list, als er ê hât getân. Er seit uns danne, wie daz rîche stê verwarren, unz in erfüllent aber alle pfarren. Ich waene, des silbers wênig kumet ze helfe in gotes lant, grôzen hort zerteilet selten pfaffen hant.

Übersetzt: “Sagt an, Herr Stock, hat Euch der Papst hergeschickt, auf dass Ihr ihn reich macht und uns Deutsche arm macht und ausplündert? Wenn ihm die ganze Fülle in den Lateran gebracht worden ist, dann wird er zu einem schlimmen Trick greifen, wie er das schon früher getan hat. Er wird uns dann sagen, in welcher Unordnung sich das Reich befinde; so lange (wird er das tun), bis er sich abermals von allen Pfarreien anfüllen läst. Ich glaube, von dem Silber kommt kaum etwas der Hilfe für Gottes Land zugute. Die Hand der Pfaffen zerteilt höchst selten einen großen Schatz. Herr Stock, Ihr seid in schädlicher Absicht hergeschickt worden: um unter den deutschen Menschen Törinnen und Narren zu suchen.

Theodor Nolte* schreibt hierzu:

“Das ist jetzt keine kultivierte Hofpoesie mehr, vor einem erlauchten adligen Publikum und mit dessen gütiger Duldung vorgetragen. Das ist jetzt ein Gesang, dem man mit größerem Recht das Attribut des Politischen zuerkennen mag …”

Nur eine “zu lange Zunge”?

Walthers Opferstock-Strophen hatten ein Nachspiel:

Thomasin von Zirclaere (italienischer Adel) verfasste im Jahr 1216 ein langes Gegengedicht:

“Wer da in seinem Übermut sagt, ihr Haupt sei nicht gut, tut der Christenheit große Schande an. Wer eine zu lange Zunge hat, dem gebe ich den Rat, er möge sie sich kürzen lassen!”

Niemals, so Thomasin, könne Walther von der Vogelweide den von ihm verursachten Schaden finanziell wiedergutmachen.

Oder doch ein Ketzer?

Thomasins nachfolgender Abschnitt bezieht sich auf die Ketzer (Waldenser und Katharer, die von Frankreich und Italien ausgehend, auch in Deutschland Fuß gefasst hatten) – und er rückt Walther von der Vogelweide deutlich in ihre Nähe, zumal einige Strophen des Sängers die Armutsbewegung der Waldenser (pauperes Christi) und ihre Kritik am Papsttum zum Inhalt haben.

Dafür, dass Walther von der Vogelweide tatsächlich einer dieser Häretikergruppen angehörte, gibt es jedoch keinen Beweis!

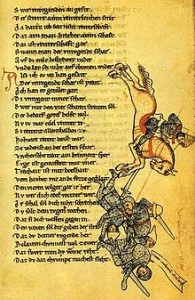

(Thomasin von Zirclaere: Seite aus “Der wälsche Gast” (Heidelberger Handschrift CPG 389, fol. 116r, Mitte 13. Jahrhundert)

(Thomasin von Zirclaere: Seite aus “Der wälsche Gast” (Heidelberger Handschrift CPG 389, fol. 116r, Mitte 13. Jahrhundert)

Walthers Kritik jedoch (die Mutmaßung, dass Gelder veruntreut würden), stand indes nicht auf tönernen Füßen: Drei Jahre später schrieb der Abt des französischen Klosters Prémontré, Gervasius, einen Brief nach Rom, in dem er auf die Missstände unter denen, die das Kreuz genommen hätten, hinweist:

” … Es erklärten nämlich alle, dass denen, die das Kreuz zu nehmen beabsichtigt hätten, versprochen worden sei, das in den Opferstöcken oder auf andere Weise gesammelte Geld solle für die Ausgaben der ärmeren Kreuzfahrer verwendet werden. Das scheint nicht geschehen zu sein, deshalb bittet Gervasius den Papst, Ordinatoren einsetzen zu lassen, die, um einen Skandal zu vermeiden, das gesammelte Geld unter die mit dem Kreuz bezeichneten oder zu Bezeichnenden verteilen sollen.”

Kein Wunder, dass Innozenz III. im Jahr 1215 – auf dem berühmten IV. Laterankonzil – anordnete, dass Kleriker den Sängern, Vaganten und Spielleuten keine Aufmerksamkeit mehr schenken dürften … 🙂

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Helene Köppel

Quelle: “Papst Innozenz III. Weichensteller der Geschichte Europas, Stuttgart: Steiner, 2000.; Theodor Nolte: “Papst Innozenz III. und Walther von der Vogelweide”, Seiten 69 ff.

* Theodor Nolte ist Professor für Ältere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Passau.

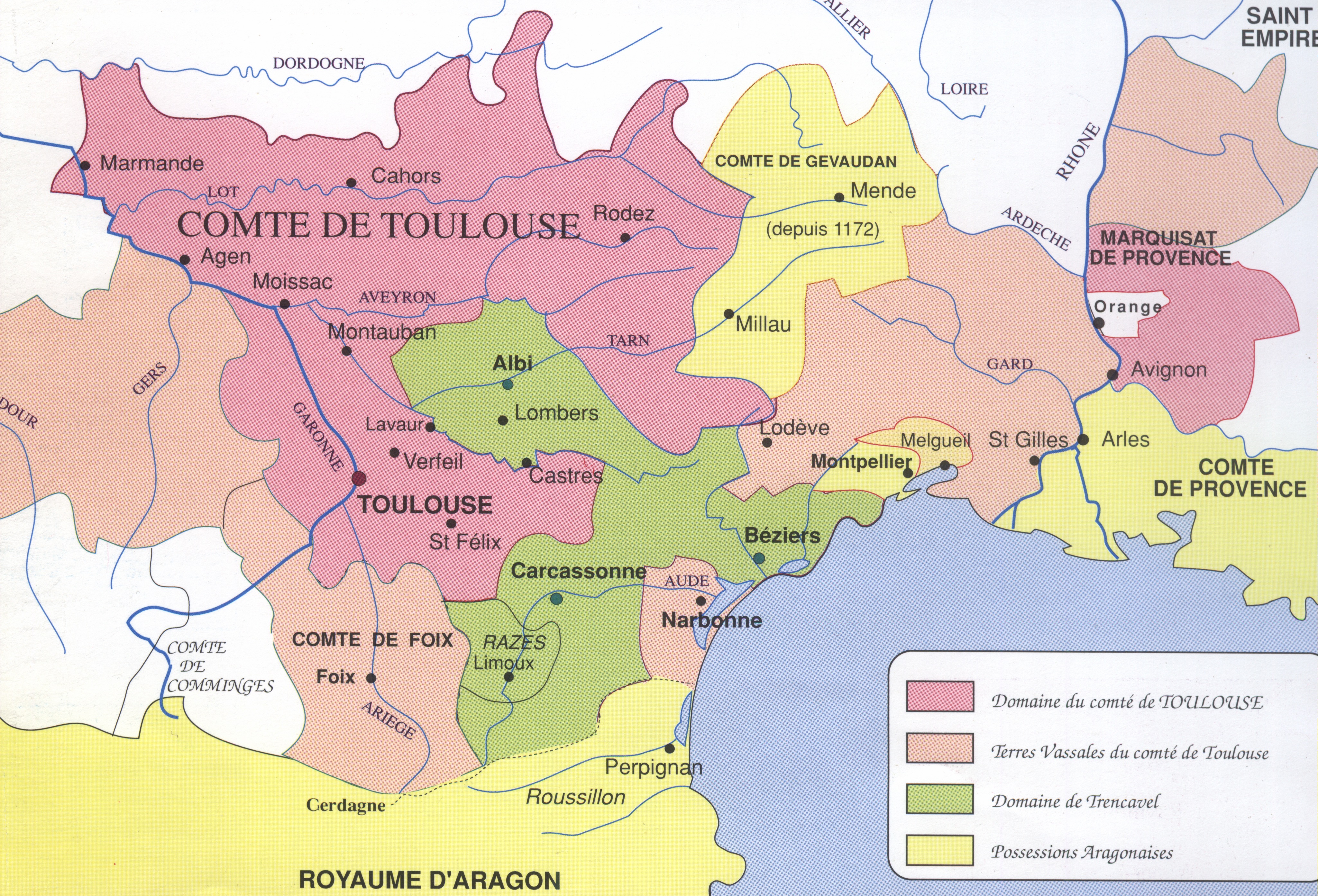

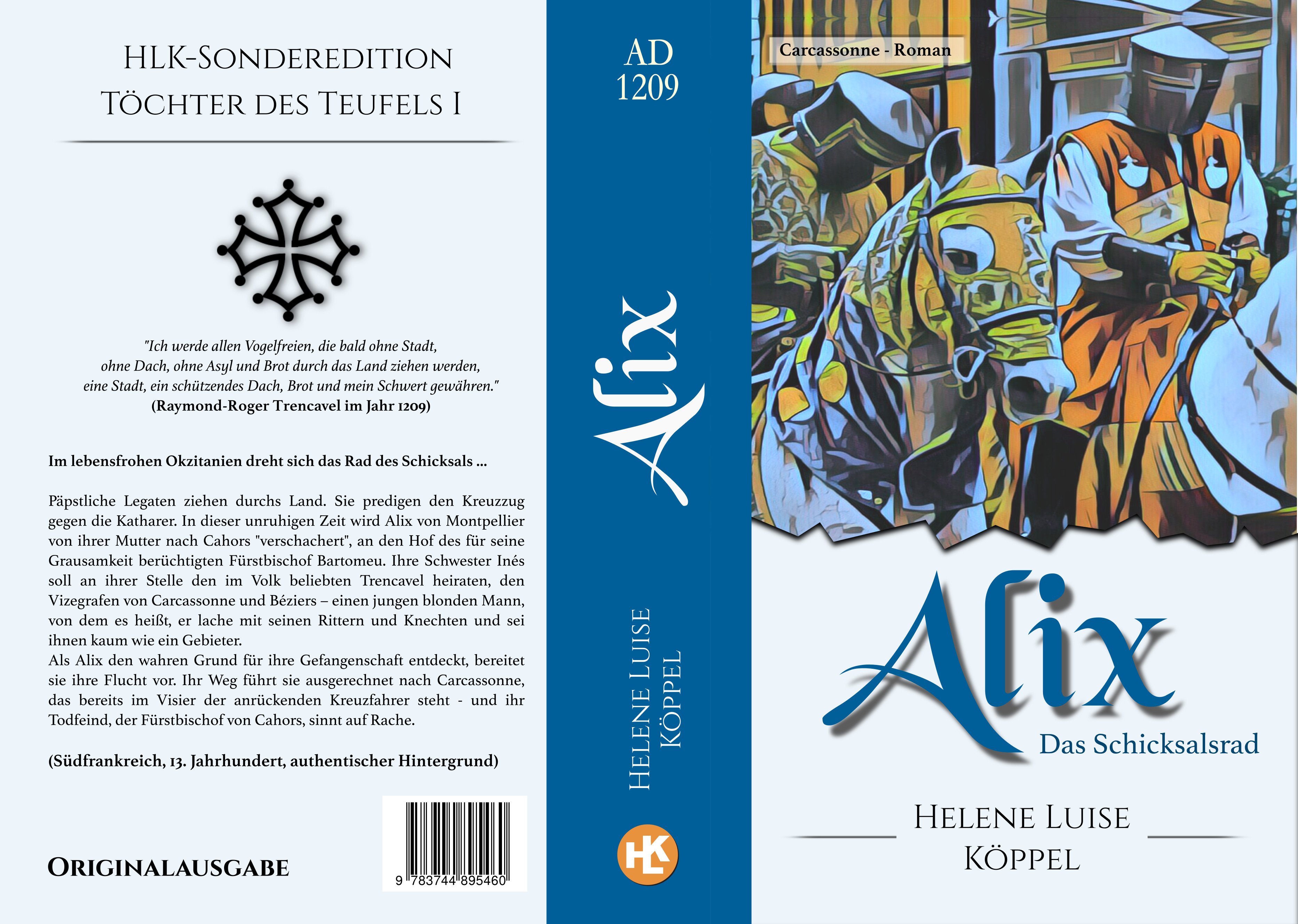

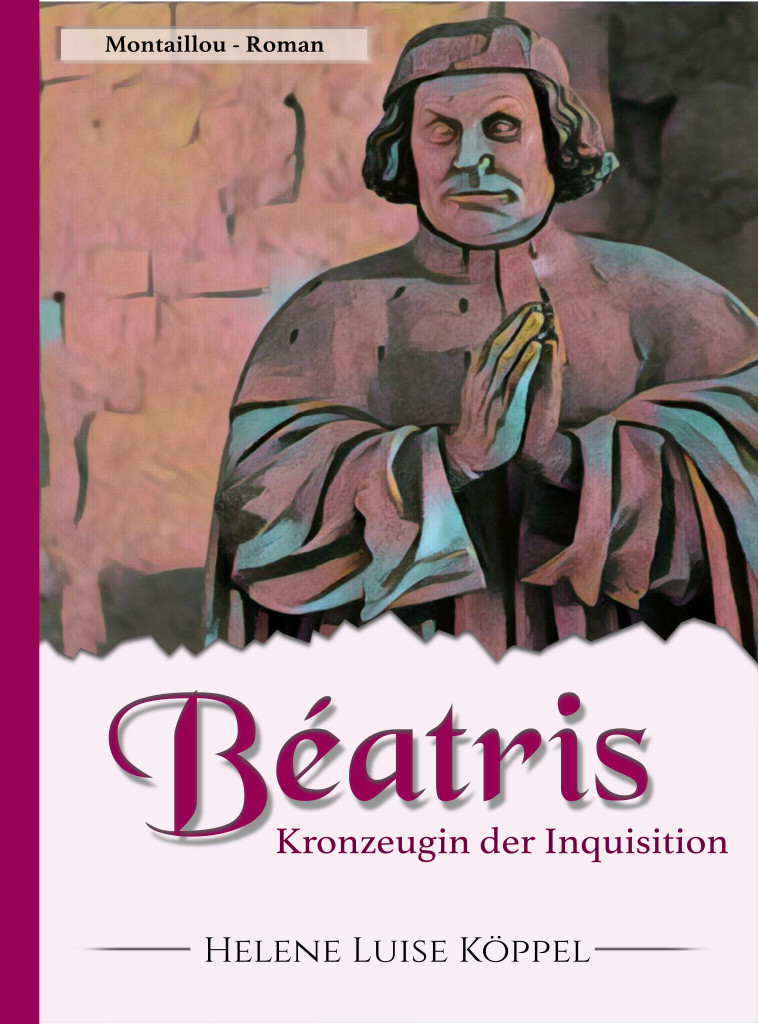

Wie es zum Kreuzzug gegen die Katharer kam und wie alles endete, erfahren Sie auf den nachstehenden Seiten

z.B. Zeittafel zur Geschichte, Teil 1

oder Zeittafel der Geschichte, Teil 2,

Empfehlenswert auch:Ein Streifzug durch die Katharerzeit.

AD 1215: Die Proklamation des “Leibhaftigen”

Der Kampf um Toulouse: “Ai Tolosa,1”, und “Ai Tolosa 2”.

Die Geheimen Schriften, Scripta secreta

Die Katharer und ihr Glaube an die beste aller Welten”

Alles über den Kampf um den Montségur

Finale am Montségur

“Ein ketzerisch Lied”

oder aber in meinen Historischen Romanen