Eine wahrhaft düstere Legende erzählt man sich über Sant Pere de Casserres. Es heißt, dass das Kloster einst über dem Grab eines Kindes aus dem Haus der Grafen von Osona-Cardona errichtet wurde. Dieses Kind, das angeblich bereits drei Tage nach seiner Geburt sprechen konnte, sagte seinen Tod voraus: “Ich werde nach dreißig Tagen sterben!” Es befahl, dass man seinen Körper auf den Rücken eines Maultiers binde und dieses losschicke. Dort, wo sich das Tier erstmals niederlasse, solle man ein Kloster errichten und es dem Heiligen Petrus weihen.

Tatsächlich waren in Sant Pere de Casserres lange Zeit die Reste eines mumifizierten Kindes erhalten, die von den Bewohnern der Region als Reliquien verehrt und denen übernatürliche Kräfte zugesprochen wurden. In Zeiten großer Trockenheit wurde das Behältnis mit den sterblichen Überresten des Kindes in einer feierlichen Prozession zum smaragdgrünen Fluss Ter geführt.

Aber nun zum Kloster selbst …

Sant Pere de Casserres ist ein ehemaliges Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert (frühere Burganlage aus dem 8. Jh.), in der Nähe der Stadt Vic gelegen. Das Kloster gehört zur Gemeinde Les Masies de Roda in der Comarca Osona der autonomen Region Katalonien und liegt auf einem schmalen Felssporn über dem Stausee Pantà de Sau, den der Fluss Ter bildet.

Die beeindruckende Basilika, die heute zu sehen ist, wurde im Jahr 1050 eingeweiht. Dreißig Jahre später wurde Casserres mit dem Kloster Cluny verbunden und zugleich Priorat. Es galt seinerzeit als der bedeutendste Besitz von Cluny in Katalonien; viele Ländereien und Kirchen waren von Sant Pere de Casserres abhängig.

Erdbebenzone Pyrenäen

Die Pyrenäen gelten allgemein als seismisch aktive Zone. Immer wieder kommt es zu Beben und tektonischen Verwerfungen, (s. a. meinen Roman “Talmi”). Der spanische Historiker Jeronimo Zurita berichtet von einem großen Erdbeben, das sich am 2. Februar 1373 in der Grafschaft Ribagorca zugetragen hat, und bei dem es viele Tote und “große Verwüstungen” gab.

Bei einem Erdbeben im Jahr 1428 wurde auch das Kloster San Pere de Casserres schwer in Mitleidenschaft gezogen – wobei das Gewölbe des Nordschiffes einstürzte und das Kloster zerstörte. Erst im Jahr 1998 wurde es restauriert und wieder eingeweiht. Spuren des Erdbebens finden sich noch heute im Bereich des Kreuzgangs (völlig verschoben!).

Im 15. Jh. gab es sogar eine ganze Serie von Erdbeben in der Nähe der Stadt Olot.

Nach dem Erdbeben begann das Kloster zu verfallen und wurde 1572 säkularisiert. Das Vermögen ging an das Jesuitenkollegium in Barcelona, zu dem es bis zur endgültigen Auflösung im Jahr 1767 gehörte. Danach wurde es an die Besitzer der Pla de Roda verkauft.

Heute gilt die romanische Kirche mit drei Schiffen und drei Absiden, als eines der Meisterwerke der katalanischen Romanik.

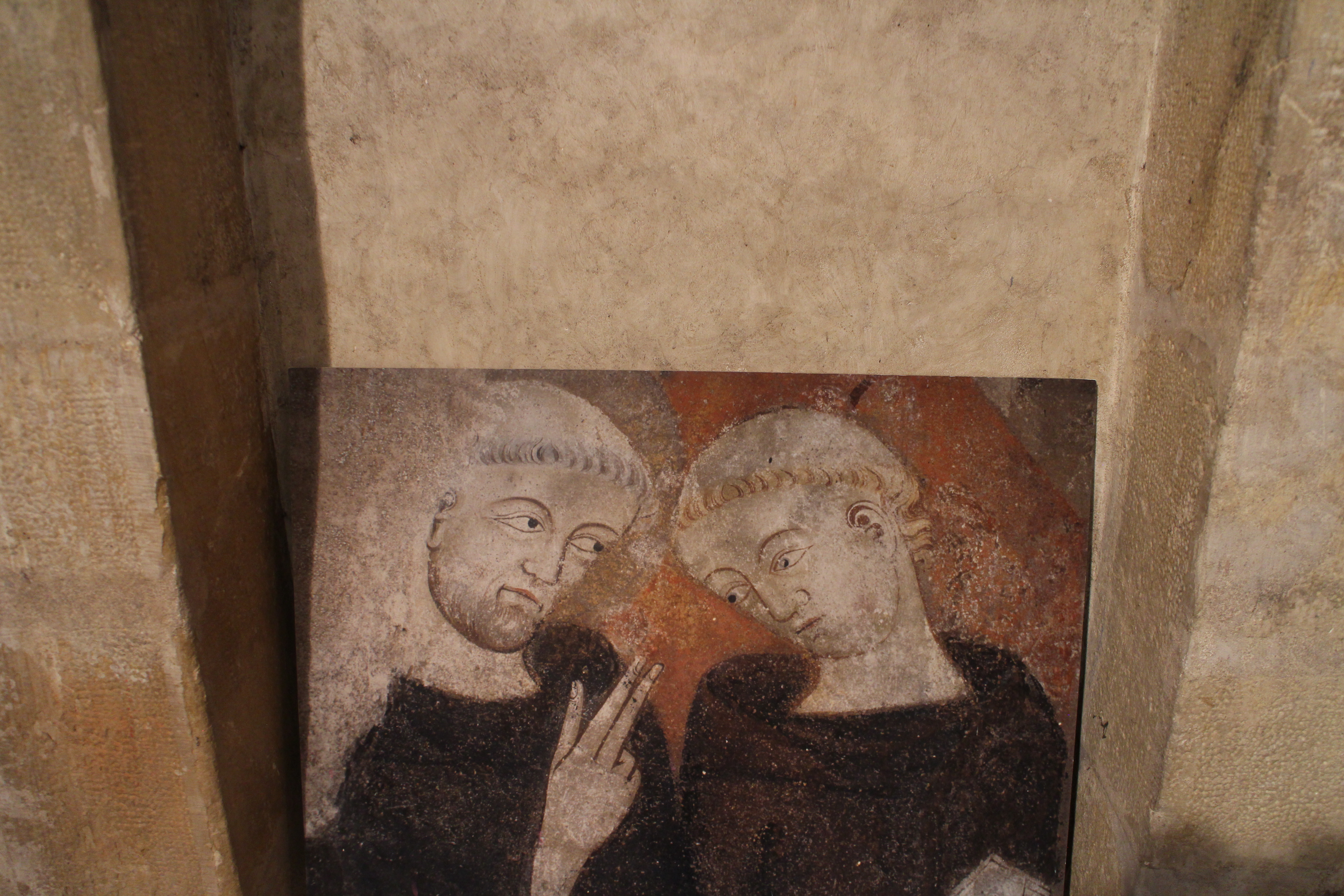

Wie man an dem Modell rechts – einem Nachbau der ursprünglichen Basilika – sehen kann, waren die Wände wie in fast allen Kirchen dieser Zeit mit farbenfrohen Biblischen Szenen bemalt!

(Foto bitte anklicken zum Vergrößern!

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

LESEN hält wach, garantiert!

“Abkehr”, Thriller (Romanschauplätze: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Marokko

“Adieu, Marie! – Die Briefe” (Historisch: Rennes-le-Château-Roman 2)

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane