Oder: Wie SANCHA von Aragón zu den Raimundinern kam und zu einem politischen Spielball wurde …

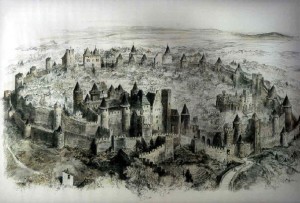

Die Raimundiner … So bezeichnet man heute die Grafen von Toulouse, von denen ganze sieben den Namen Raymond trugen. Durch lukrative Erbschaften und günstige Erwerbungen entwickelte sich Toulouse im Laufe der Zeit (10. – 13. Jahrhundert) zu einer mächtigen Grafschaft.

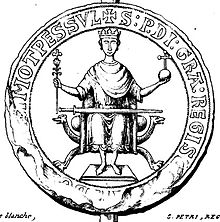

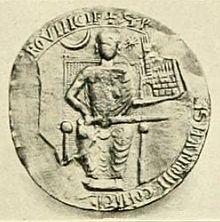

(Siegel des Grafen Raimund VI. von Toulouse aus dem Jahr 1204, Centre Historique des Archives Nationales, Paris, XIR 221340)

(Siegel des Grafen Raimund VI. von Toulouse aus dem Jahr 1204, Centre Historique des Archives Nationales, Paris, XIR 221340)

TOULOUSE – “von allen Städten die Blume und die Rose”, wie sie der Troubadour Guillaume de Tudèle einst beschrieb (Que de totas ciutatz es cela flors e rosa) hatte im 12./13. Jahrhundert gut dreißigtausend Einwohner. Die gleichnamige Grafschaft war das mächtigste aller Fürstentümer, die seinerzeit vom Kreuzzug der kapetingischen Krone bedroht waren. Zu den umfangreichen Ländereien der Raimundiner gehörte auch die Provençe.

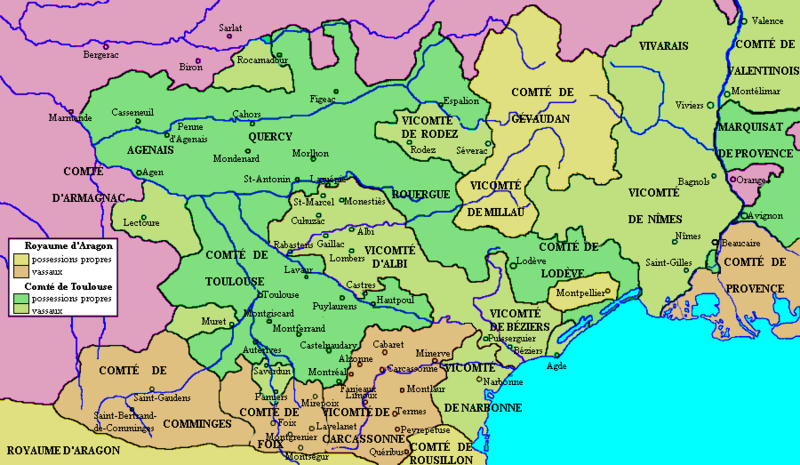

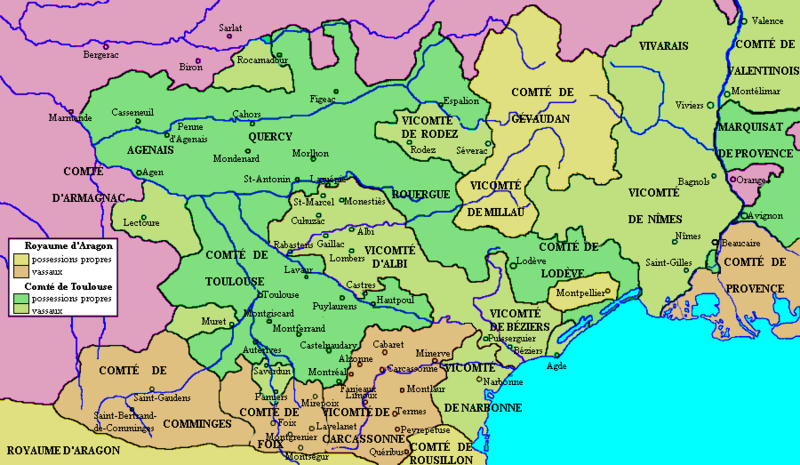

(GNU Free Documentation License;

Grün Grafschaft Toulouse – Hellgrün Vasallen von Toulouse. Gelb: Königreich Aragón – Hellbraun Vasallen von Aragón.

Die Titel der Raimundiner lauteten:

“Graf von Toulouse,

Herzog von Narbonne,

Markgraf der Provence,

Graf von Melgueil”.

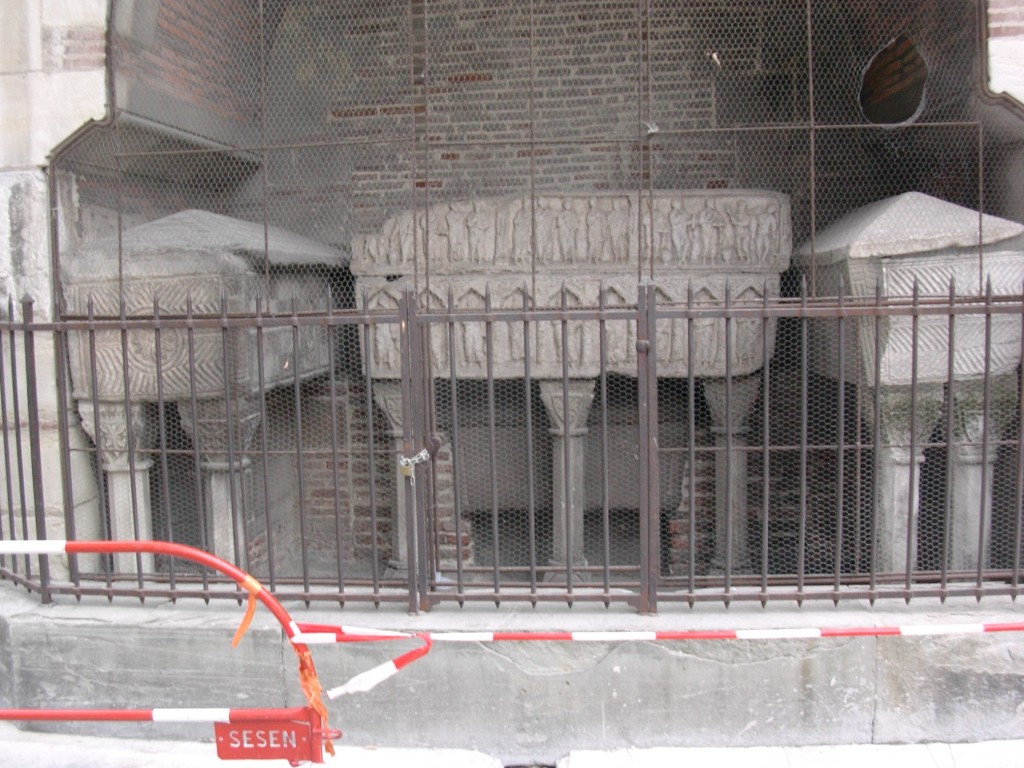

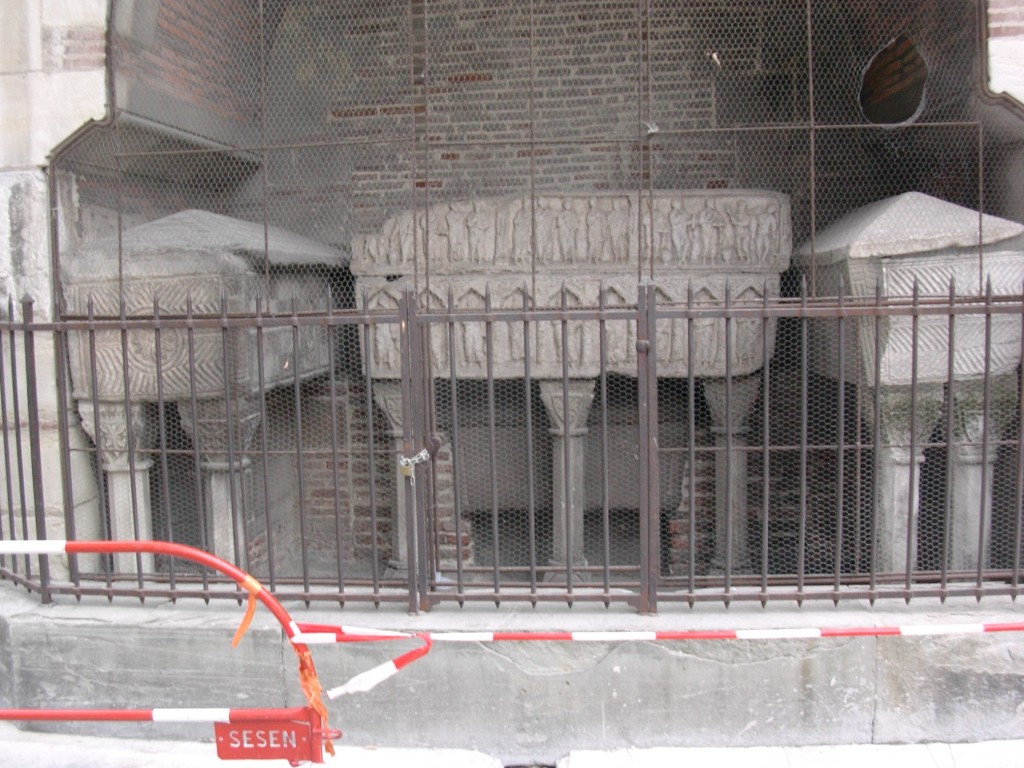

(Die Sarkophage der Raimundiner in Toulouse, HLK 2004)

(Die Sarkophage der Raimundiner in Toulouse, HLK 2004)

“Ehrenhaft und tapfer, freimütig, freigebig und gebildet, kühn und ritterlich” – das sind die Attribute, mit denen die Troubadours die Raimundiner schmückten – in diesem Fall Raymond VI. und Raymond VII.

Doch so mächtig die Grafschaft Toulouse auch war, bis zum sog. Albigenser-Kreuzzug gegen die Katharer (1209-1229) existierte der Süden Frankreichs nur als loser Zusammenschluss unterschiedlichster Grafschaften, Lehnsstaaten und Herzogtümer. Die alte Vasallen-Abhängigkeit vom König in Paris war freilich noch gegeben, aber sie hatte längst nichts mehr mit der Realität und der Machtpolitik des Adels im Süden zu tun.

Das wohl größte Problem in dieser Zeit war der Katharismus (eine abweichende Form des Christentums). Diese Häresie befand sich auf dem Vormarsch und musste auf Weisung Roms bekämpft werden. Hier war keine Verständigung mehr möglich.

Das wohl größte Problem in dieser Zeit war der Katharismus (eine abweichende Form des Christentums). Diese Häresie befand sich auf dem Vormarsch und musste auf Weisung Roms bekämpft werden. Hier war keine Verständigung mehr möglich.

Die unterschiedliche Sprache hingegen, bereitete vor allem dem Adel kaum Probleme:

Im Norden sprach man frances (französisch), im Süden roman (okzitanisch) – doch “roman, die Sprache der Troubadoure” verstand man überall im Abendland, vor allem bei Hofe. (Okzitanische/provencalische Dialekte wurden damals vom Atlantik bis zu den Westalpen gesprochen; roman – eng verwandt mit dem Katalanischen! – hatte sich, neben Latein, zu einer hochstehenden Schriftsprache entwickelt.)

BLUT IST DICKER ALS WASSER –

Wie SANCHA von Aragón zu den Raimundinern kam …

Auch der engste Verbündete der Raimundiner, der benachbarte König Peter II. von Aragón, war für die Troubadours, z.B. für Ramon von Miraval

“mehr wert als alle Recken!“.

Peter II. war von 1196 – 1213 König von Aragón und zugleich Graf von Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Cerdanya und Roussillon – was in etwa dem heutigen Katalonien entspricht. Sein Territorium erstreckte sich teilweise bis zu den Alpen (Vasallentum!), aber er besaß auch in Okzitanien Ländereien, die es nach 1209 vor der drohenden Annektion durch die Franzosen (Albigenserkreuzzug) zu schützen galt. (Nachstehend sein Siegel.)

Peter II. war von 1196 – 1213 König von Aragón und zugleich Graf von Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Cerdanya und Roussillon – was in etwa dem heutigen Katalonien entspricht. Sein Territorium erstreckte sich teilweise bis zu den Alpen (Vasallentum!), aber er besaß auch in Okzitanien Ländereien, die es nach 1209 vor der drohenden Annektion durch die Franzosen (Albigenserkreuzzug) zu schützen galt. (Nachstehend sein Siegel.)

Peter II. und die Raimundiner verstanden sich weit über die Nachbarschaft und die gemeinsame Sprache hinaus:

Peter II. und die Raimundiner verstanden sich weit über die Nachbarschaft und die gemeinsame Sprache hinaus:

Der Grund: Zwei politische Eheschließungen!

Um Okzitanien noch enger an sich zu binden, seine Vasallen zu schützen, Einfluss auf die benachbarten und eigenen Ländereien zu nehmen und zugleich den Seehandel und die Salzgewinnung an der Küste im Auge zu behalten, hatte Peter II. seine Schwestern Leonora und Sancha zur rechten Zeit an die Raimundiner (Vater und Sohn) verheiratet. Und obwohl er es – als guter Katholik – nicht dulden konnte und durfte, dass die Tolosaner die Ketzer in ihren Ländereien schützten, sah er sich fortan in der Pflicht, den Raimundinern – seinen Schwägern – militärischen Beistand zuzusichern.

Vor allem Sancha von Aragón wurde mit dieser politischen Eheschließung zu einem der Spielbälle im neuen Bündnis. Als ihr geliebter Bruder Peter im Jahr 1213, während der grausamen Schlacht von Muret (Albigenserkreuzzug) fiel (nachdem er entgegen dem Befehl des Papstes mit seinen Rittern und seiner Mainada (Generalstab), den Raimundinern zu Hilfe geeilt war, trauerte sie lange …

Dann jedoch nahm sie das Schicksal in die eigene Hand …

LESEN SIE DIE GESCHICHTE SELBST – wenn Sie Interesse daran haben!

Aufregende und anregende Unterhaltung beim Lesen von SANCHA – Das Tor der Myrrhe wünscht

Aufregende und anregende Unterhaltung beim Lesen von SANCHA – Das Tor der Myrrhe wünscht

Helene L. Köppel

Helene L. Köppel

My fantasy is my castle

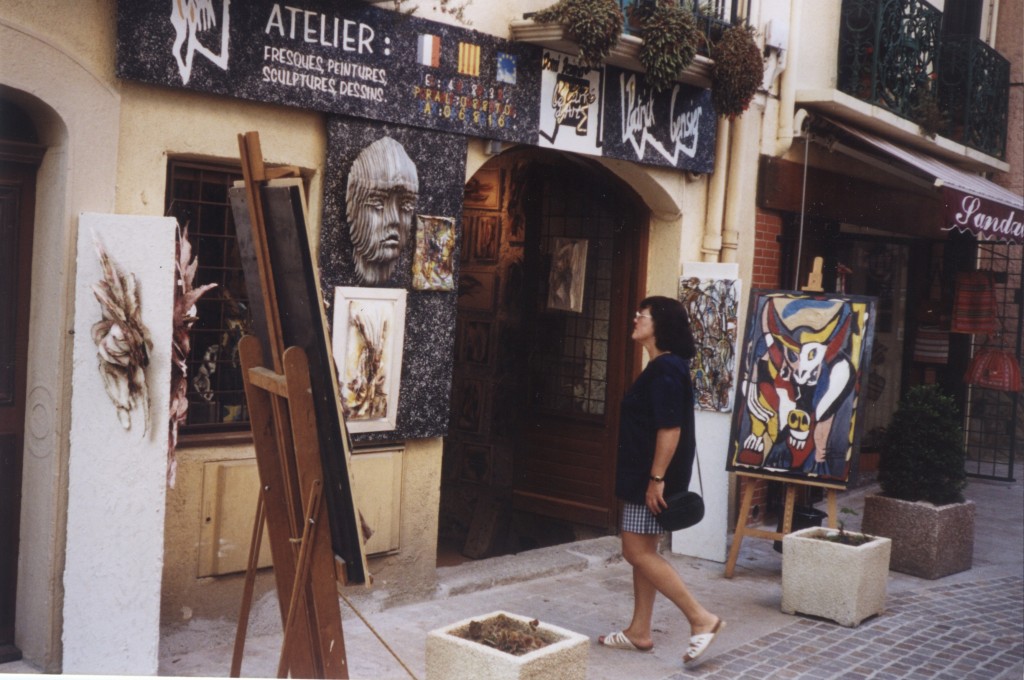

Es ist “Le savoir vivre” – die französische Lebensart, die ich so schätze!

Es ist “Le savoir vivre” – die französische Lebensart, die ich so schätze! Fotos: HLK 2009 bzw. 2010, chez Tony, Collioure)

Fotos: HLK 2009 bzw. 2010, chez Tony, Collioure) (Foto HLK beim Bummel durch die Kunstszene von Collioure)

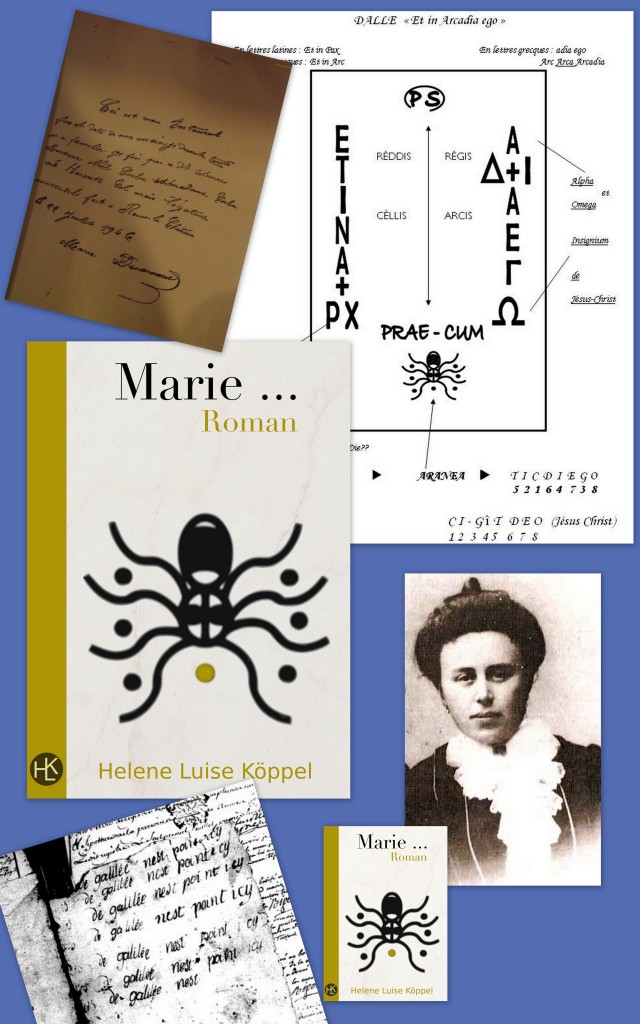

(Foto HLK beim Bummel durch die Kunstszene von Collioure) Gute Kontakte pflege ich auch zu einem geheimnisvollen Bergnest in Südwestfrankreich, zu Rennes-le-Château – dem Schauplatz meines zweiten Romans “Die Erbin des Grals” (E-book-Titel “Marie”). Dieser Roman wurde jahrelang auch in Rennes-le-Château verkauft.

Gute Kontakte pflege ich auch zu einem geheimnisvollen Bergnest in Südwestfrankreich, zu Rennes-le-Château – dem Schauplatz meines zweiten Romans “Die Erbin des Grals” (E-book-Titel “Marie”). Dieser Roman wurde jahrelang auch in Rennes-le-Château verkauft. Vielleicht sollte ich mal Maurice Claret in die Suche nach dem Schatz des Priesters Bérenger Saunière einbinden?

Vielleicht sollte ich mal Maurice Claret in die Suche nach dem Schatz des Priesters Bérenger Saunière einbinden? Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie!

Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie!

Peter II. war von 1196 – 1213 König von Aragón und zugleich Graf von Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Cerdanya und Roussillon – was in etwa dem heutigen Katalonien entspricht. Sein Territorium erstreckte sich teilweise bis zu den Alpen (Vasallentum!), aber er besaß auch in Okzitanien Ländereien, die es nach 1209 vor der drohenden Annektion durch die Franzosen (Albigenserkreuzzug) zu schützen galt. (Nachstehend sein Siegel.)

Peter II. war von 1196 – 1213 König von Aragón und zugleich Graf von Barcelona, Girona, Osona, Besalú, Cerdanya und Roussillon – was in etwa dem heutigen Katalonien entspricht. Sein Territorium erstreckte sich teilweise bis zu den Alpen (Vasallentum!), aber er besaß auch in Okzitanien Ländereien, die es nach 1209 vor der drohenden Annektion durch die Franzosen (Albigenserkreuzzug) zu schützen galt. (Nachstehend sein Siegel.)