“Hymnus an die Sonne”

… ist ein Gedicht von Frédéric Mistral (1830 – 1914), worin er die “Goldene Sonne der Provence” rühmt. Der französische Dichter und Linguist schrieb seine Werke auf Provenzalisch und erhielt dafür im Jahr 1904 den Nobelpreis für Literatur. Das damit verbundene Preisgeld verwendete Mistral für den Ausbau der von ihm im Jahr 1896 gegründeten ethnographischen Sammlung im Museum Ariaten in Arles.

Mit dem letzten Vers dieses schönen Gedichtes möchte ich nun Sie einstimmen, mit mir einen Gang durch das im Sommer meist sonnendurchflutete Arles zu unternehmen:

Lass dein goldnes Feuer glühen,

Frédéric Mistral, aus “Hymnus an die Sonne”

Dass die Sorg’, die Schatten fliehen.

Glüh in deines Glanzes Wonne,

Lächle uns, o schöne Sonne!

Arles in der Antike

Nachdem mich bei meinem Aufenthalt im Jahr 2009 das südfranzösische Arles (Département Bouches-du-Rhône, ca. 50 000 Einwohner) zu meinem zweiten Thriller Blut.Rote.Rosen inspiriert hat, kommt man bei dieser alten Stadt, deren Wurzeln bis ins 10. Jh. v. Chr. zurückreichen, um ein Stück Geschichte nicht herum. Offiziell gegründet wurde Arles von den Griechen (den Phokäern aus Kleinasien) – ursprünglich ging diese Stadt aber aus der keltoligurischen* Handelssiedlung Ar Laith hervor.

Der antike Name von Arles lautete Arelate – (die Stadt in den Sümpfen).

Im Jahr 123 v. Chr. kam Arles unter römische Herrschaft (Provinz Gallia Narbonensis). Kein Geringerer als Gaius Julilus Caesar machte sie im Jahr 46 v. Chr. zur römischen Militärkolonie Colonia Julia Paterna Arelate Sextanorum. Mehr oder weniger gut erhalten aus dieser Zeit sind das Amphitheater (Arena) und die Reste der ehemaligen Thermen – beide ein Anziehungspunkt für Touristen. Vom römischen Forum, das sich im Stadtzentrum befand, existieren nur noch Spuren an einer Hauswand. Der ägyptische Obelisk aus dem Circus (der ehemaligen Rennbahn) schmückt heute, stolz und schlank, den Platz vor dem Rathaus, bzw. vor der Kathedrale Saint-Trôphime.

Arles war in der Antike aufgrund seiner Lage (am Ostufer der Rhône) eine wohlhabende Stadt: Die wichtigsten Handelsstraßen waren erreichbar: Hier kreuzte sich die Via Agrippa nach Lugdunum (Lyon) und weiter nach Augusta Treverorum (heute Trier) bis zur Colonia Claudia Ara Agrippinensium (heute Köln) mit der Via Aurelia, die Massilia (Marseille) mit Rom verband.

* vorrömische Bevölkerung im Rhônegebiet

Die Arena (Amphitheater) – das Highlight von Arles

“Das kleine Rom von Gallien” – so nannte man früher die Stadt Arles. Das Amphitheater aus dem 1. Jh. n. Chr. (aus der Epoche des Augustus*) gilt als beachtliches Beispiel römischer Ingenieurskunst. Es fasste über 20 000 Zuschauer und ist älter und größer als die Arena von Nîmes. Die Sitzplätze sind um das riesige Oval angeordnet. Es existieren dreißig Sitzreihen bis zu den Oberseiten der Eingangsbögen. Im Mittelalter hatte man diese Bögen mit Steinen blockiert und die Arena als befestigte Stadt benutzt. Dabei wurden die (damals kleinen) Häuser eng an eng in das zentrale Oval gepfercht. Erst zu Beginn den 19. Jh. erfolgte die Entfernung des Häusergewirrs im Inneren der Arena. Fortan benutzte man das Amphitheater für Stierkämpfe, kulturelle und folkloristische Veranstaltungen.

Hier, in der Arena, entdeckte man die berühmte Venus d’Arles, die sich heute im Louvre befindet, sowie andere Skulpturen.

* Augustus (Oktavian), 1. römischer Kaiser von 31 v. Chr. bis 14 n. Chr.; Alleinherrscher des Römischen Reiches.

Einige Fotos können durch Anklicken vergrößert werden!

Der römische Obelisk und das Forum

Im ehemaligen Circus der römischen Stadt (Rennbahn) entdeckte man einen 15 m hohen ägyptischen Granit-Obelisken, der nun seit dem Jahr 1676 an der Place de la République steht, direkt vor dem Rathaus (Foto links).

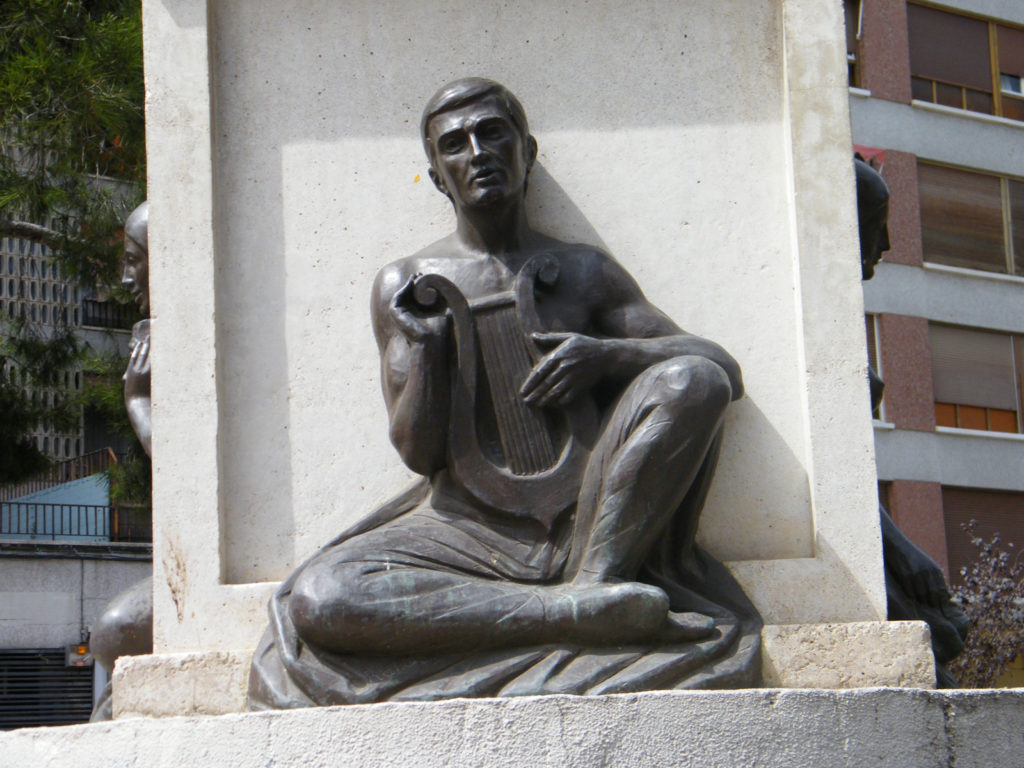

Das sogenannte Forum war in den Städten des römischen Reiches ein zentraler Platz, der das politische, juristische, ökonomische und religiöse Zentrum des Orts bildete. Es entsprach dabei weitgehend der griechischen Agora. Die Reste des ehemaligen Forums von Arles befinden sich an der noch heute stark frequentierten Place du Forum (Foto Mitte), wo sich auch eine Statue des Dichters Frédéric Mistral befindet.

Foto: Isiwal/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 AT

Die Thermen des Konstantin

In der Antike stand Arles, was die Bedeutung betraf, mit Marseille (Massilia) im Wettstreit. Ihre Blütezeit erreichte die Stadt unter dem römischen Kaiser Konstantin*, der sie ausbaute und ihr den Beinamen Constantina gab. Durch seine Besuche “adelte” der Kaiser gewissermaßen die Stadt, die daraufhin – nach der Gründung von Konstantinopel – die Rolle einer zweiten Hauptstadt spielte.

Im Jahr 395 n. Chr. wurde Arles die Hauptstadt des römischen Galliens und wenige Jahre später sogar, anstelle von Trier, Regierungssitz des römischen Westreichs.

* Kaiser Konstantin der Große war von 306 – 337 römischer Kaiser; ab dem Jahr 334 Alleinherrscher

Unten an der Rhône befinden sich die Überreste des antiken Badehauses, das auf Veranlassung von Kaiser Konstantin erbaut wurde. Diese Bäder, die es in allen römischen Städten gab (s. auch Rennes-les-Bains), wurden zur Körperpflege, zum Trainieren und für soziale Kontakte benutzt. Sie waren sowohl für Männer als auch für Frauen und teilweise sogar für Kinder zugänglich. Die Technik war aufwendig, das Wasser kam aus den römischen Aquädukten und die Temperatur wurde durch Holzöfen geregelt. Verziert waren die Badehäuser mit farbigem Marmor und Fresken. Der Eintritt war frei oder zumindest sehr billig.

(nachstehendes Foto: Nordapsis der Thermen)

Arles und die antike Totenallee (Alyscamps)

Das bereits in der Antike angelegte Gräberfeld, genannt Alyscamps, das schon Dante, van Gogh und Gauguin faszinierte, liegt an der ehemaligen Römerstraße Via Aurelia, am südöstlichen Rand der Altstadt. Zwischen den mehr oder weniger gut erhaltenen Resten zweier alter Kirchen reihen sich auf beiden Seiten einer fünfhundert Meter langen Platanen-Allee antike Steinsarkophage aneinander. Der Name Alyscamps kommt von Campi elissi (elysische Gefilde).

Foto: Von Hawobo in der Wikipedia auf Deutsch – selbst fotografiert, CC BY-SA 2.0 de, //commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18053864

Das gallorömische Theater

Das gallorömische* Theater von Arles befindet sich ebenfalls in der Altstadt. Es war eine Art Open-Air-Theater, das ungefähr 10 000 Menschen fasste. Die im Halbrund angelegten Sitzplätze umgaben eine große Bühne mit mehreren Steinsäulen/Bögen. Ging es in der Antike um griechische Tragödien und Komödien (ludi Graeci), die man ins Lateinische übersetzte und dem jeweiligen römischen Publikumsgeschmack anpasste (ludi Romani), werden heute dort vorzugsweise Sommerkonzerte veranstaltet.

* Gallische und römische Kultur verbanden sich ab Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus zur gallorömischen Kultur.

Reste des Römischen Theaters

Römisches Theater

Arles und die Kryptoportique

Den sog. Kryptoportikus (Cryptoportique) von Arles erreicht man über das Rathaus. Dort erhält man die Eintrittskarten für die Führungen, wobei auch Einzelerkundigungen möglich sind. Hier unten, tief im Bauch der Stadt, bewegt man sich gewissermaßen noch immer auf “römischem Grund und Boden”. Das riesige Gewölbe mit seinen Säulen, Kammern und Bögen erstreckt sich über zwei Ebenen. Es wurde seinerzeit zur Stabilisierung des damaligen Forums errichtet. Hier unten befanden sich aber auch die Unterkünfte der Sklaven. Die Kammern sind feucht und dunkel. Ungemütlich. Gruselig. Also der ideale Schauplatz für einen Thriller! 🙂

Kurzer Romanauszug:

Als ich feststellte, dass der Fremdenführer bei jedem einzelnen Säulenfragment innehielt und lang und breit die Stile und Ornamente erklärte, stahl ich mich davon und machte mich tapfer auf den Weg zu den Pforten des Hades. Bald verstummten die Stimmen hinter mir. Einzig das stetige Platschen der Wassertropfen begleitete mich. Ich hätte schwören können, dass die Werkstattlampen – nannte man sie nicht auch Krötenlampen? – heute noch düsterer brannten als gestern. Einige flackerten sogar nervös. Ich hoffte, sie hielten durch. Ich musste das auch. Plitsch. Platsch … Peinlich genau hielt ich mich an die Mitte des breiten Ganges, wenn mich nicht gerade eine Pfütze oder ein größeres Rinnsal daran hinderte. Mehrmals drehte ich mich um. Einmal weil ich einen kleinen Hund kläffen hörte. Ein andermal – mein Herzschlag beschleunigte sich – weil ich den Eindruck hatte, es folgte mir wer. Als ich ungefähr Zweidrittel des Weges hinter mich gebracht hatte, entdeckte ich die ersten Kreidemarkierungen. Mein Herz hämmerte. Ich öffnete meine Umhängetasche und tastete nach der Pistole und der Taschenlampe. Dann blieb ich stehen. Lauschte auf das stete Tropfen des Wassers und mein Atemgeräusch. Ich knipste die Taschenlampe an, doch sie zitterte so sehr in meiner Hand, dass die Schatten an den Wänden den reinsten Totentanz aufführten …

“Blut.Rote.Rosen”, von Helene Köppel, S. 218 ff

Die kleinen Bilder können durch Anklicken vergrößert werden!

Arles im Christentum – die Kathedrale Saint-Trophime

Bereits im 3. Jahrhundert wurde Arles Bischofssitz. Hier fand das erste Bischofskonzil Galliens statt und hier wurde der hl. Trophimus (der Legende nach ein Schüler des Apostels Petrus) zum ersten Bischof der Stadt geweiht. Er christianisierte die Provence. (Die Gebeine des Heiligen ruhen heute in der Kirche.) Hundert Jahre später bekam Arles ein Erzbistum.

Obwohl von Normannen, Westgoten und Sarazenen mehrmals erobert und zerstört, behauptete sich Arles; und als die Stadt ab dem Jahr 536 zum Frankenreich zählte, erkor man sie (im Jahr 879) zur Hauptstadt des Königreichs Burgund. Im Jahr 1033 kam Arles schließlich zum Heiligen Römischen Reich.

Ende des 11. Jahrhunderts war Arles mit 15.000 bis 20.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in der Provence. Als “Königreich Arelat” war die Stadt unabhängig und zog viele religiöse Orden an. Weitere Kirchen wurden gebaut.

Im Jahr 1178 krönte man in der Kathedrale Saint-Trophime Friedrich Barbarossa (Rotbart) zum König von Burgund.

Im 13. Jahrhundert unterwarf sich Arles König Karl von Anjou, bis die Stadt im Jahr 1481 schließlich an Frankreich fiel.

Der romanische Teil der von der Antike beeinflussten Kathedrale (und ehemaligen Benediktiner-Abteikirche) Saint-Trophime wurde zwischen 1100 und 1150 erbaut. Bei ihrem Bau verwendete man Steine aus dem antiken Theater. Mitte des 15. Jahrhundert entstanden der Gotische Chor und weitere Umbauten. In Saint-Trophime versammelten sich früher die Wallfahrer, um gemeinsam von Arles aus nach Santiago de Compostela zu pilgern. Das prächtige Eingangsportal (Tympanon: Christus als Weltenrichter) stellt neben der etwas früher entstandenen Fassade der Abtei Saint-Gilles eine der schönsten Skulpturen in der Provence dar. Der Kreuzgang soll ebenfalls zu einem der schönsten der Provence zählen, halb romanisch, halb gotisch.

Frühchristlicher Sarkophag

Details

Reliquien

Reliquien hinter Gittern

Das Rathaus, die Straßen und Gassen von Arles

Die kleinen Bilder können durch Anklicken vergrößert werden!

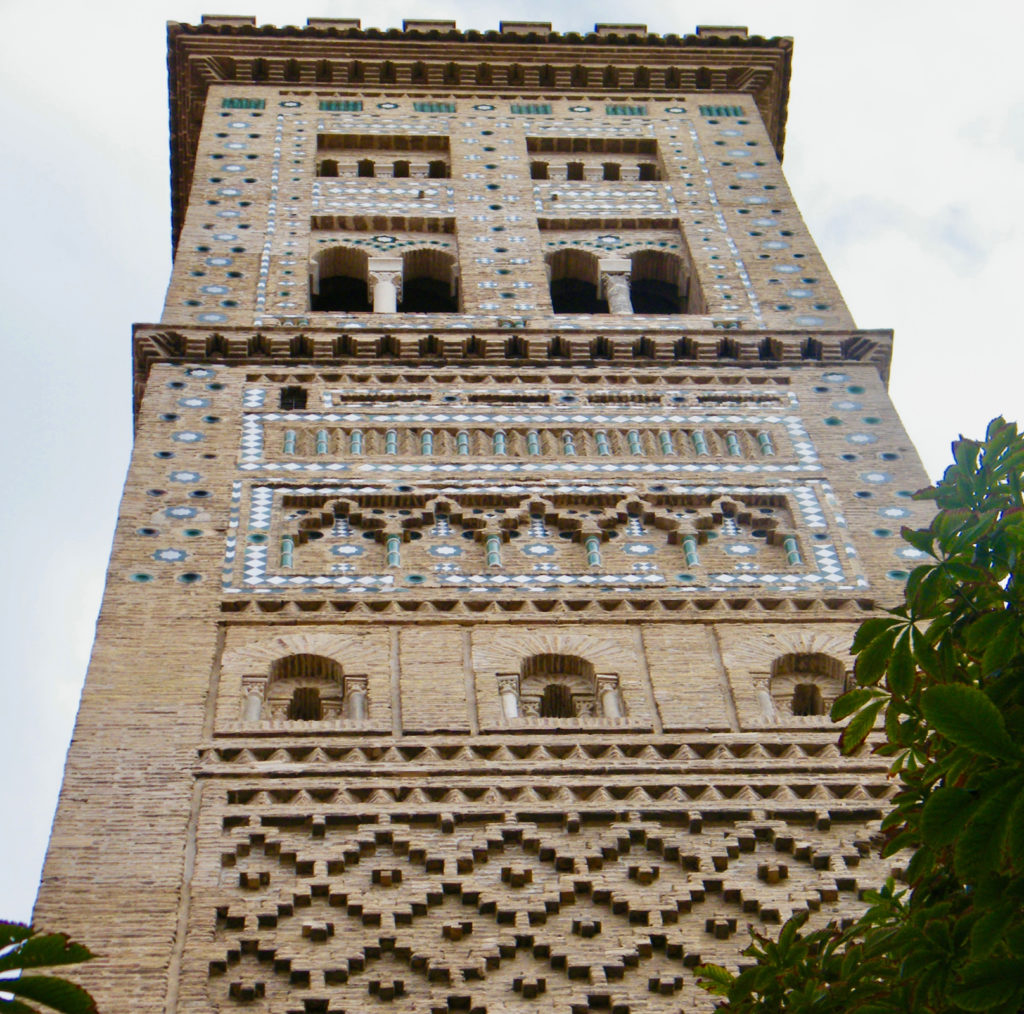

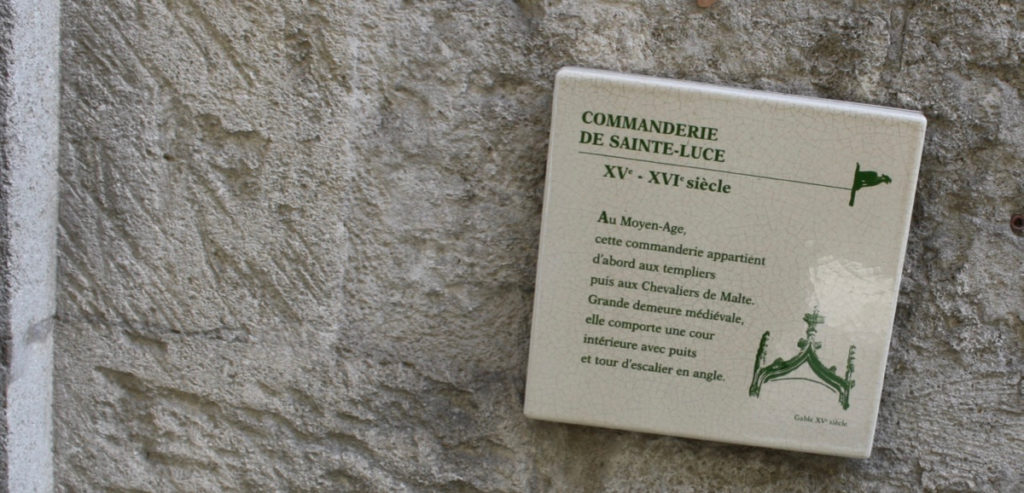

HLK 2009 – auf den Spuren der Templer und Malteser

Arles und die Maler van Gogh und Picasso

Nahezu unzertrennlich sind zwei Namen für immer verbunden: Arles und Vincent van Gogh. Hier, unter der besonderen Sonne von Arles, hat der niederländische Maler innerhalb von fünfzehn Monaten (und ungeachtet seiner psychischen Probleme!) mehr als dreihundert Bilder gemalt. Die Terrasse des Cafés La Nuit, wo er sich oft aufhielt, malte er im September 1888. Das Gemälde ist mit Ölfarben auf Leintuch gemalt. Das “Gelbe Haus an der Place Lamartine”, in dem er damals wohnte, wurde im Zweiten Weltkrieg leider zerstört, aber er hat es ebenfalls gemalt.

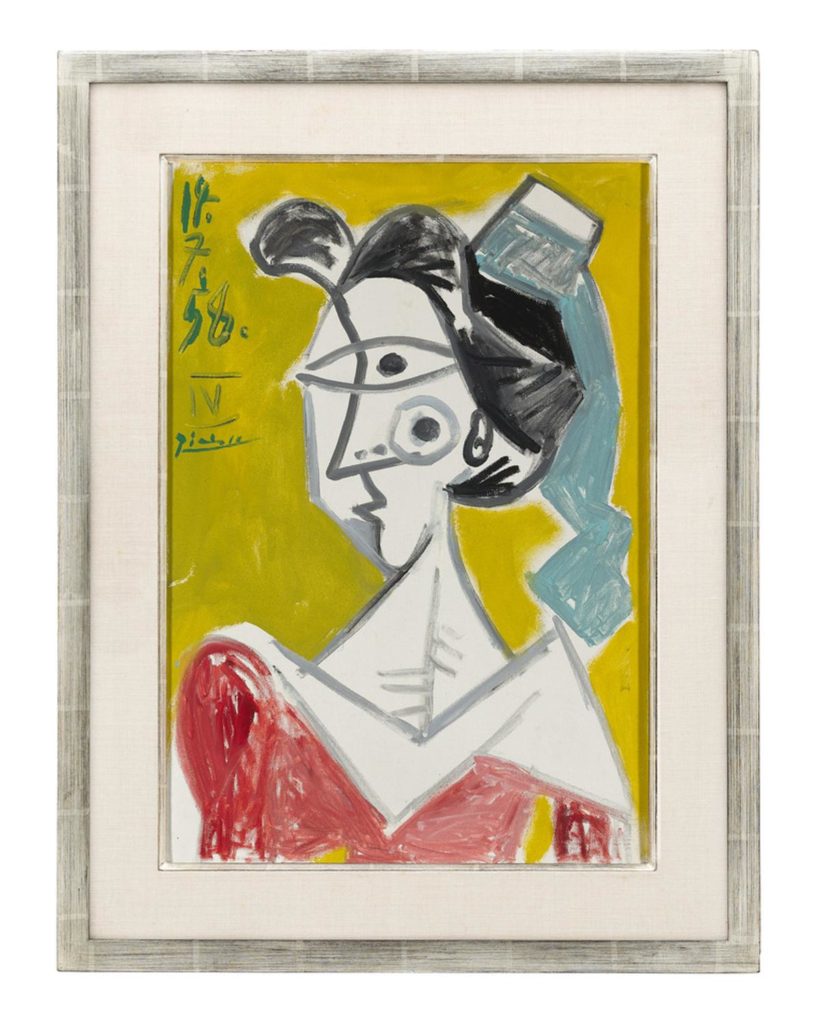

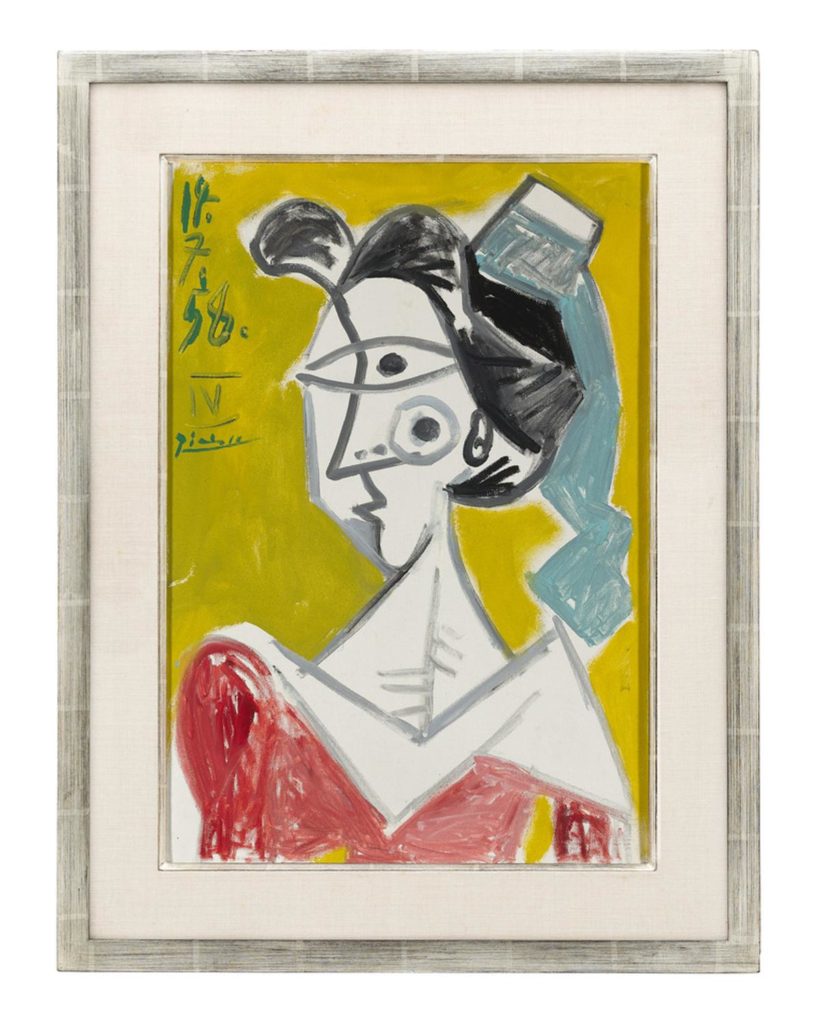

Eine ähnliche Leidenschaft für die Sonne von Arles entwickelte Pablo Picasso. Neben dem Malen frönte er hier auch seiner Leidenschaft für Stierkämpfe, die damals in der Arena stattfanden. Eine erste Ausstellung seiner Bilder fand bereits im Jahr 1957 im Réattu Museum in Arles statt. Zu diesem Anlass schenkte Picasso 57 seiner Zeichnungen der Stadt.

Dass beide Maler auch von den Frauen der Stadt angetan waren, den schönen Arlesierinnen, beweisen zwei Gemälde, die sich in der Umsetzung des Motivs jedoch stark voneinander unterscheiden.

“Die Arlesierin” von van Gogh

“Die Arlesierin” von Picasso

Arles – die Dächer

In Arles sind viele Epochen zu Hause. Die Stadt hat es jedoch geschickt verstanden, ihr antikes Erbe mit der südfranzösischen Leichtigkeit in Einklang zu bringen. Nach der bunten Fülle von Eindrücken und Bildern bezaubert selbst noch der Blick auf das hügelige Hinterland, die Rhône und die schlichten roten Dächer …

Arles bei Nacht

Merci beaucoup!

Museen in Arles

Das Museum Arlaten, im Palais de Laval-Castellane (16. Jahrhundert) gilt als die bedeutendste Sammlung zur provenzalischen Volkskunde. Es wurde von dem provencalischen Dichter Fréderic Mistral gegründet.

Das Museum Réattu zeigt u.a. Werke des Malers Jacques Réattu – sowie Bilder von Picasso und anderen berühmten Malern.

Das Antikenmuseum von Arles (Musée départemental Arles) behandelt die Geschichte der Besiedlung von der Frühgeschichte bis zum Ende der Römerzeit.

Traditionelle Feste in Arles

1. Mai – “Fest der Gardians”, der Hirten der Camargue. Sie ziehen auf Pferden durch die Stadt; Wahl des neuen Hochmeisters der Brüderschaft der Gardians. Alle drei Jahre findet an diesem Tag die Wahl der neuen “Königin von Arles” statt. Der Tag endet mit einem Spektakel in der Arena, wo die Gardians ihre Reiterkünste zeigen.

23. Juni, Johannisfest: Fackeln werden vom Canigou-Berg gebracht; volkstümliche Tänze; Laternenumzug mit “Farandole” in der Arena, Blockflöten, Querpfeifen, Trachten, Folkloretänze.

Ende Juni bis Anfang Juli: diverse Festumzüge und Vorführungen in der Arena; Wettrennen der Stierhüter der Camargue auf ungesattelten Pferden: “La course de Satin”.

Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung:

Abtei Montmajour ( 5 km nordöstlich), 10. Jh.; die Stadt Béziers, das keltische Oppidum Enserune oder Saint-Gilles du Gard.

LESEN hält wach, garantiert!

“Abkehr”, Thriller (Romanschauplätze: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Marokko

“Adieu, Marie! – Die Briefe” (Historisch: Rennes-le-Château-Roman 2)

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane