Was Sie schon immer mal über die KATHARER wissen wollten …

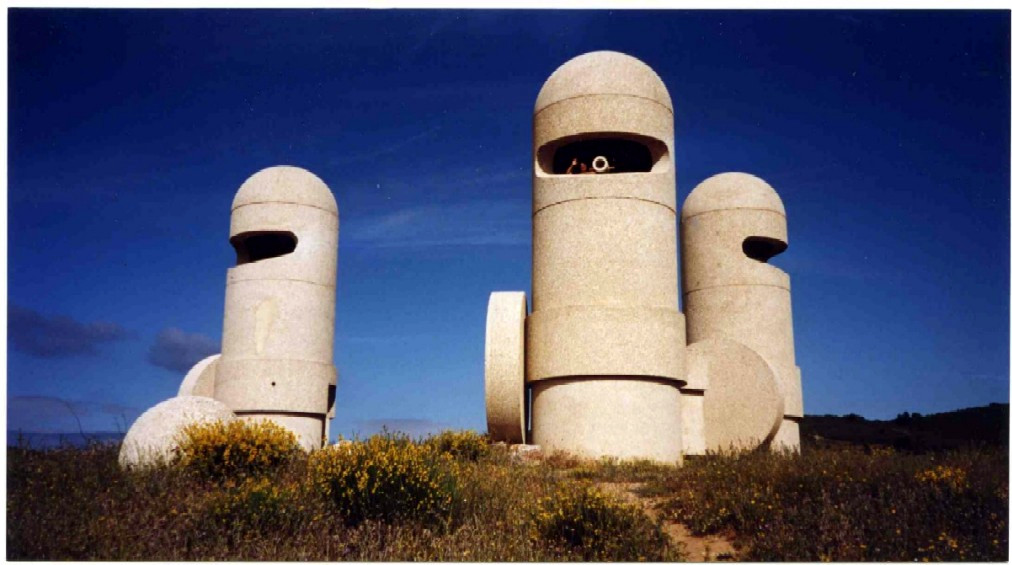

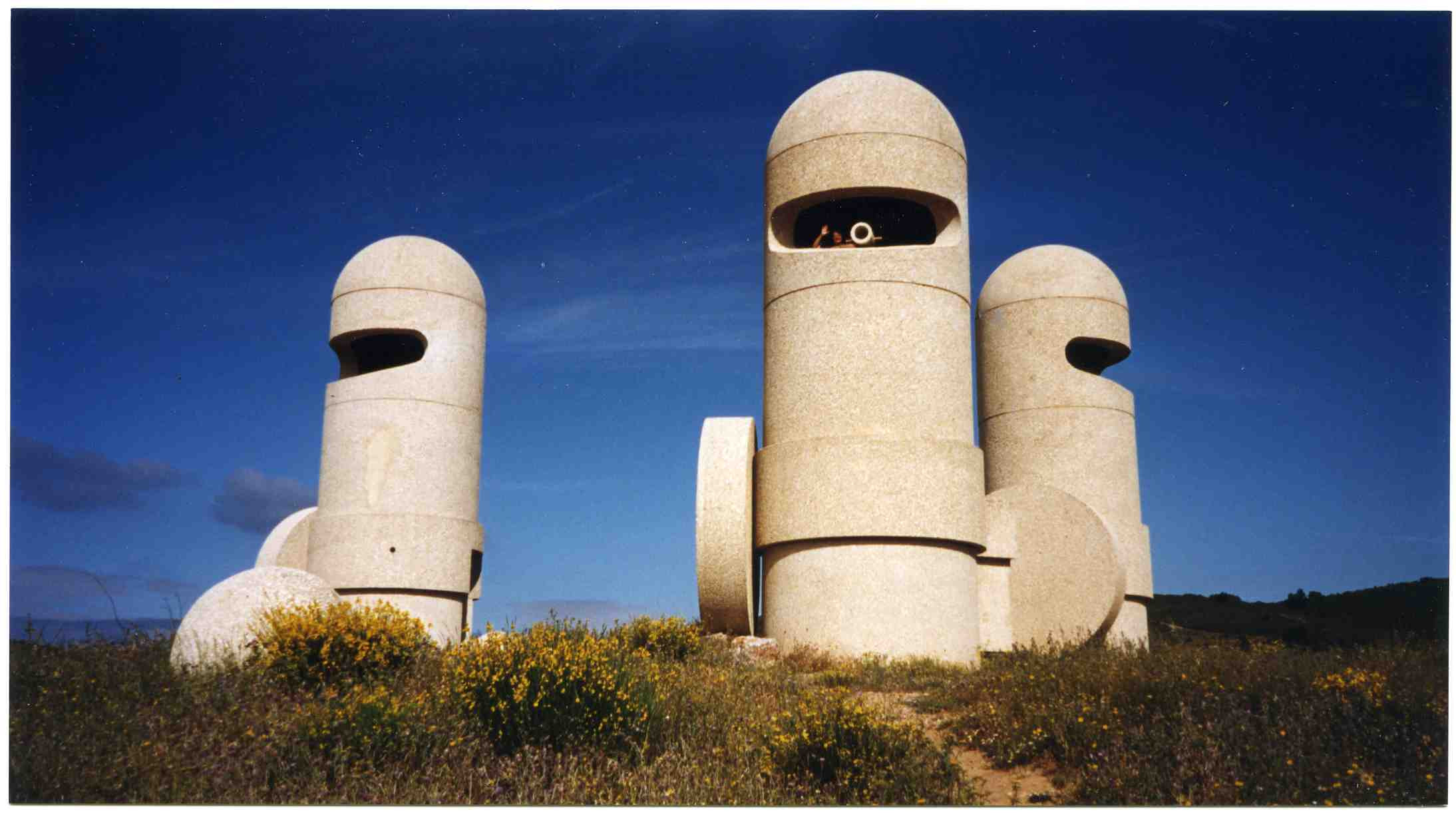

Neben der Autoroute des deux mers (Eingangsbild) befinden sich auf einem mit Disteln, Ginster und wildem Fenchel bewachsenem Hügel drei hohe Aussichtstürme aus hellem Stein. Sie stellen katharische Ritter oder Wächter dar und scheinen mit ihren steinernen Schilden und helmartigen Ausgucklöchern, heroisch und modern zugleich, noch immer ihr Land zu bewachen – das Land der Katharer. Es liegt zwischen den “Schwarzen Bergen” (Montagne Noire) im Norden, den Pyrenäen im Süden und dem Mittelmeer im Osten. Natur, Historie und Kultur hatte das ehemalige Land der Katharer im Überfluss. Und eine eigene Sprache, das sog. “Oc”, das Okzitanische, das sich von der französischen Langue d’oïl unterschied. Die Langue d’oc war als höfische Kultursprache in Europa weit verbreitet und spielte eine große Rolle in der mittelalterlichen Troubadourdichtung. Und obwohl die Rittertürme auf dem Foto oben mit schweren eisernen Ketten und gewaltigen Steinkugeln auf der Erde festgehalten werden und ihr finsterer Blick Zeugnis ablegt von der Ausrottung der Katharer durch Kreuzzug und Inquisition, meint man noch heute etwas davon zu spüren, was den Katharern wichtig war: Die Sehnsucht nach einer anderen, einer besseren Welt …

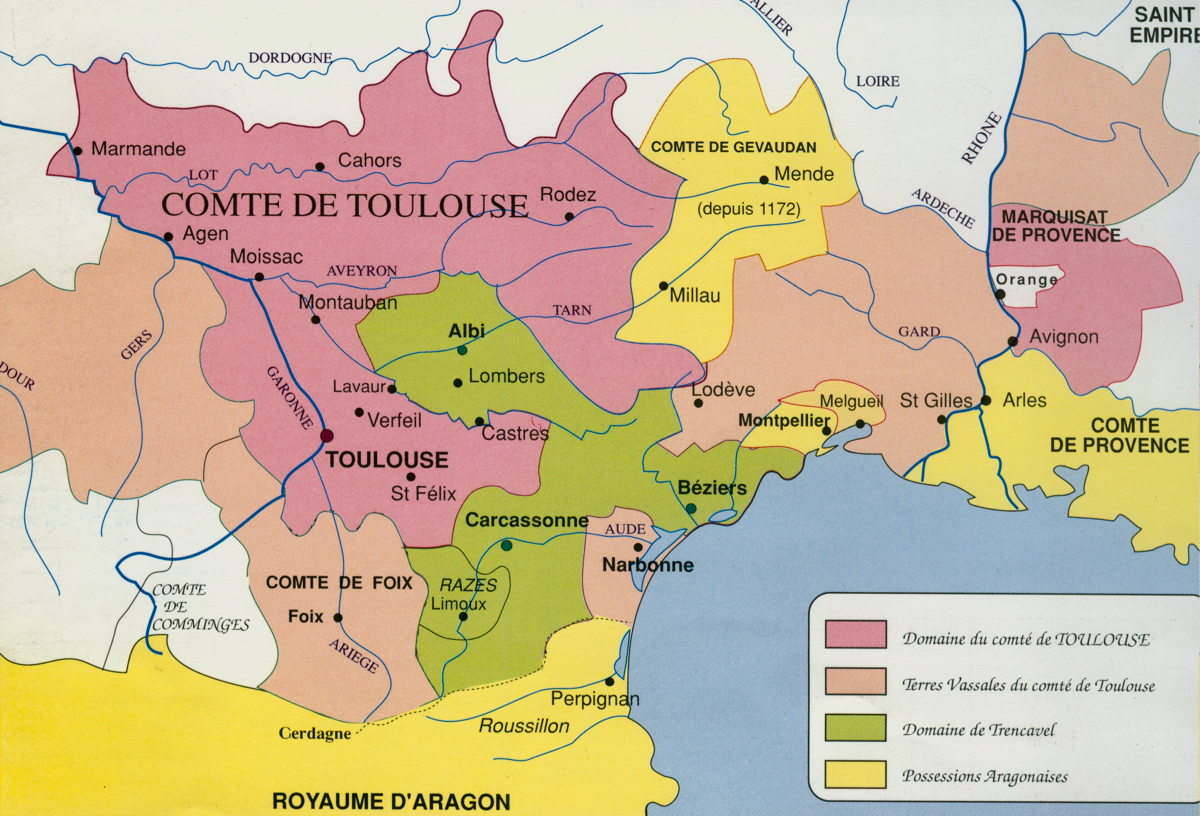

Wie umfangreich allein die Ländereien des mächtigen Grafen Raymond von Toulouse und seiner Vasallen

vor dem Kreuzzug gegen die Katharer waren,

zeigt die nachstehende Karte:

Woher stammt der Begriff “KATHARER”?

Über das Wort Katharer selbst ist man noch immer uneins. Stammt es aus dem Griechischen? Katharos bedeutet “rein” und man nannte die katharischen Parfaits tatsächlich “die Reinen”.

Kommt es vom lateinischen “catus”, was Katze bedeutet? Da gibt es jene hässliche Verleumdung, die Katharer würden den Hintern einer Katze küssen.

Womöglich ist das Wort Katharer aber doch vom deutschen Wort Ketterer abgeleitet, was Häretiker, Ketzer, bedeutet.

Weshalb nannte man die KATHARER auch ALBIGENSER?

Albigenser wurden sie genannt, weil sich ihr erster Bischofssitz in der Stadt Albi befand. Im Mittelalter bezeichnete man sie aber auch als Tisserands (Weber), und es gab noch viele andere Bezeichnungen für sie.

Sie selbst nannten sich schlicht boni Christiani – gute Christen, denn die Katharische Kirche sah sich, im Gegensatz zur Römisch-Katholischen, als Vertreterin der reinen Lehre. Zu ihrer Rechtfertigung zogen sie die Evangelien heran, vor allem das Evangelium des Johannes.

Kathedrale von Albi

Woher kam ihr Glaube an die Zwei Welten?

Die Katharer waren Anhänger des sog. Dualismus, dessen Wurzeln tausend Jahre vor Christus zurückreichen. Der Dualismus ist – vereinfacht ausgedrückt – die Zweiteilung: Gut und Böse, Hell und Dunkel, Oben und Unten – oder, um beim Glauben zu bleiben: Gott und Welt.

Stark beeinflusst wurde der Katharerglaube aber auch von der Antike. Platon und Aristoteles vertraten gnostisch-dualistische Ansichten.

Der Ursprung des Katharerglaubens geht jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen persischen Propheten namens Mani (3. Jh n. Chr.) zurück, der sich als Gesandter Christi sah.

Mani fasste das Denken von Zarathustra (Zoroaster), Buddha und Jesus zusammen und lehrte bereits 800 Jahre vor den Katharern Rom das Fürchten. Es entbrannte seinerzeit ein schwerer Kampf um die Vormachtstellung: Manichäismus oder Katholizismus?

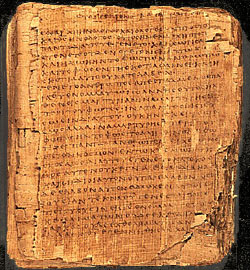

Zarathustra in einer Handschrift aus dem 9. Jahrhundert (imago stock&people)

Evangelium des Johannes

Katharertaube (Foto Olaf Jakobskötter)

Die KATHARER und die BOGOMILEN aus Bulgarien

Den größten Anteil an der katharischen Lehre haben aber die Bogomilen (10. Jh), die in Bulgarien ansässig waren und einen radikalen Dualismus vertraten, d.h. sie sahen neben dem “guten Gott” einen Gegengott oder Widersacher – Satan, auch Luzifer genannt.

(Wobei sich die Theologen der Bogomilen und der Katharer diese übernatürlichen Gegensätze nicht als Person vorstellten (also kein Gott mit Rauschebart oder Teufel mit Hörnern!) – sondern als Prinzip.

Ihre These lautete:

Das gute Prinzip, der gute Gott des Lichts, schuf alle unsichtbaren Dinge, die Seele, den Geist.

Das böse Prinzip, Satan, schuf alle sichtbaren Dinge, die Erde und das, was sich darauf befindet – auch die menschlichen Körper.

Die KATHARER – und der Radikale Dualismus:

Der Engelfall

Mit ihrem Ausspruch “Wir sind nicht von dieser Welt” wiesen die Katharer (12. – 14. Jh.) auf die Bogomilen hin (9. – 10. Jh.), insbesondere auf deren Mythos von den „Gefallenen Engeln“, die seit ihrem Sturz aus dem Himmel in Menschenkörpern gefangen seien. Luzifer (oder der böse Gott, das dunkle Prinzip) sei bei diesem Sturz ein wertvoller Stein aus der Krone gefallen. Der Engelfall (auch Höllensturz genannt) gilt als Auslöser der Trennung von Gut und Böse (radikaler Dualismus): siehe auch “Die Katharer und ihr Glaube an die beste aller Welten”)

“Der Sturz der rebellierenden Engel” – Von Pieter Bruegel der Ältere

Die Kirchengründung der KATHARER –

Gemeinde – Parfait – Bischof

Auf dem Katharer-Konzil im Jahr 1167, das in St. Felix-de-Caraman bei Toulouse stattfand, legten die Katharer den Grundstein ihres Wirkens als Kirche fest und schlugen sich auf die radikal-dualistische Seite der Bogomilen. Die “böse Welt” suchten die Katharer durch Askese zu überwinden.

Nach neuesten Schätzungen zählte eine halbe Million Gläubige zu ihren Anhängern. Dreiteilung der Katharischen Kirche in Gemeinde – Parfait – Bischof. Trotz blutiger Verfolgung konnte sich die Katharer-Kirche, die auf eigene Kirchengebäude verzichtete, in Südfrankreich bis ins 14. Jahrhundert halten.

Den Katharern/Albigensern schlossen sich große Teile des südfranzösischen Adels an, allen voran die Frauen. Die Macht dieser Bewegung wurde nach dem Kreuzzugsaufruf von Papst Innozenz III. durch die blutigen Albigenserkriege (1209 – 1229) gebrochen und damit die Beherrschung Okzitaniens durch die Krone Frankreichs eingeleitet.

Katharismus und die Frauen

In der Theologie der Katharer gab es keine (theoretische) Diskriminierung der Frau, da sie wie der Mann aus einer göttlichen Seele bestand, die in einen vom Teufel geformten und sexualisierten Körper gefallen und eingeschlossen war. Tatsächlich gab es viele Frauen (Parfaites) unter den Geistlichen des okzitanischen Katharismus, ganz im Gegensatz zur damals wie heute eher frauenfeindlichen katholischen Kirche.

Als “Bonne Femme” (Gute Frau/Parfaite) konnten die geweihten Frauen predigen und alle Riten vollziehen, selbst das Consolamentum. Nur das Amt des Bischofs war ihnen verwehrt.

Der höchste Ritus –

das Consolamentum

Das Consolamentum – der höchste Ritus der Katharer – hatte seine Wurzeln in der urchristlichen “Geisttaufe”, die auf die Zeit der Apostel zurückgeht. Der Empfänger wurde durch diese Taufe zum “vollkommenen Menschen”, zum homo perfectus, zum katharischen Parfait (Perfekten). Dem Consolamentum ging ein Jahr der strengen Askese und Enthaltsamkeit voraus. Diese harte Probezeit wurde “Endura” genannt. Sie war eine Phase der Unterweisung, in der die Kandidatin/der Kandidat eine Einführung in die verborgenen Mysterien des katharischen Dualismus erhielt. Der/die Getaufte erhielt damit die Gewissheit, einer der ehemals “gefallenen Engel” zu sein und nach dem Tod ohne Umweg zum himmlischen Vater zurückkehren zu dürfen. Man glaubte, damit die Reinkarnation, d.h. den erneuten Übergang der Seele (nach dem Sterben des Körpers) in ein materielles Wesen (Wiedergeburt) zu unterbrechen.

Reinkarnation –

und ihre Überwindung

Da nach katharischem Dogma die Seele erst nach dem Empfang des Consolamentums ihre endgültige Erlösung findet, war der einfache Gläubige, der die Geisttaufe zu Lebzeiten nicht erhalten hatte oder erhalten konnte, gezwungen, durch eine Kette anderer Kreaturen (außer den sog. Satanstieren in Form von “Sechsfüßlern, Fischen und Flöhen) zu wandern, bis er irgendwann im Körper eines Parfaits/ einer Parfaite anlangen würde.

Der Glaube an die Wiedergeburt zog daher das Tötungs-Verbot aller Menschen, aller Vierfüßler und Vögel nach sich – durch die etwa “gefallene Engel” wandern könnten.

Katharerburg Queribus (HLK 2006)

Katharismus – Katholizismus

auf den Punkt gebracht …

„Der Katharismus lehrte allein die Rettung der Seele und lehnte die Welt als Werk des Teufels ab.

(M. Benad, Domus und Religion in Montaillou, S. 310)

Der Katholizismus vertrat die Erlösung des Leibes und der Seele und sah in der Welt die Schöpfung Gottes.“

Ruinen der Katharer-Burg in Montaillou (HLK 2016)

Ausgesuchte Links zum Thema Katharer –

zum Weiterlesen

Wie es zum Kreuzzug gegen die Katharer kam und wie alles endete, erfahren Sie auf den nachstehenden Seiten

z.B. Zeittafel zur Geschichte, Teil 1

oder Zeittafel der Geschichte, Teil 2,

Empfehlenswert auch: Ein Streifzug durch die Katharerzeit.

Anno Domini 1215: Die Proklamation des “Leibhaftigen”

Der Kampf um Toulouse: “Ai Tolosa,1”, und “Ai Tolosa 2”.

Die Geheimen Schriften, Scripta secreta

Die Katharer und ihr Glaube an die beste aller Welten”

Alles über den Kampf um den Montségur

Finale am Montségur

“Ein ketzerisch Lied”

oder aber in meinen Historischen Romanen

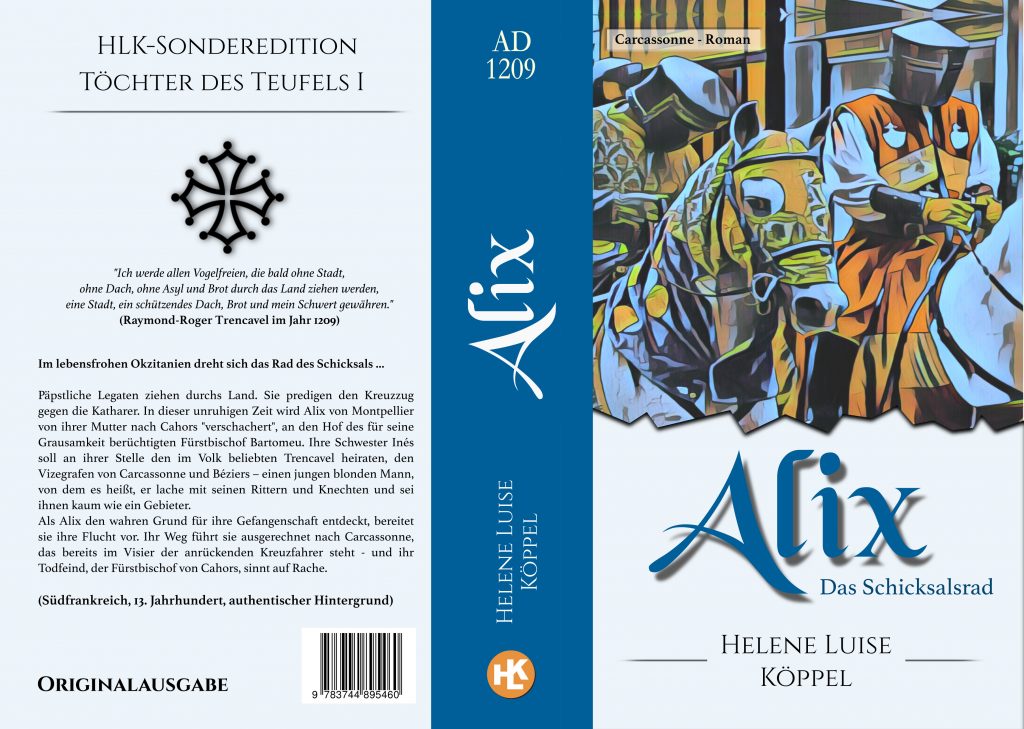

KATHARER-ROMANE

von Helene L. Köppel

Auszug aus “ALIX – Das Schicksalsrad”, Seite 389, Ort Montségur:

“Die Katharer – viele von ihnen strenge Asketen und in schwarze wallende Gewänder gehüllt – hielten auffällig Abstand zu ihnen. Wieder und wieder bekamen sie zu hören, dass der Reichtum dieser Welt die Fäulnis der Seele sei und die Wege Gottes geradlinig und schmal, während auf denen des Satans den Begierden des Fleisches gefrönt wurde. Alix war weder der Besuch der Burg, noch der Kapelle erlaubt. Sie erfuhr auch nicht das Geringste über die “Geheimen Worte”, die scripta secreta, die sie brennend interessiert hätten. Selbst die neue Sternenwarte, die kluge Köpfe dort oben errichtet hatten, getreu dem katharischen Motto: Wie die alten Magier müssen wir sowohl die Heilpflanzen, als auch die Sterne kennen – durfte sie nicht betreten.”

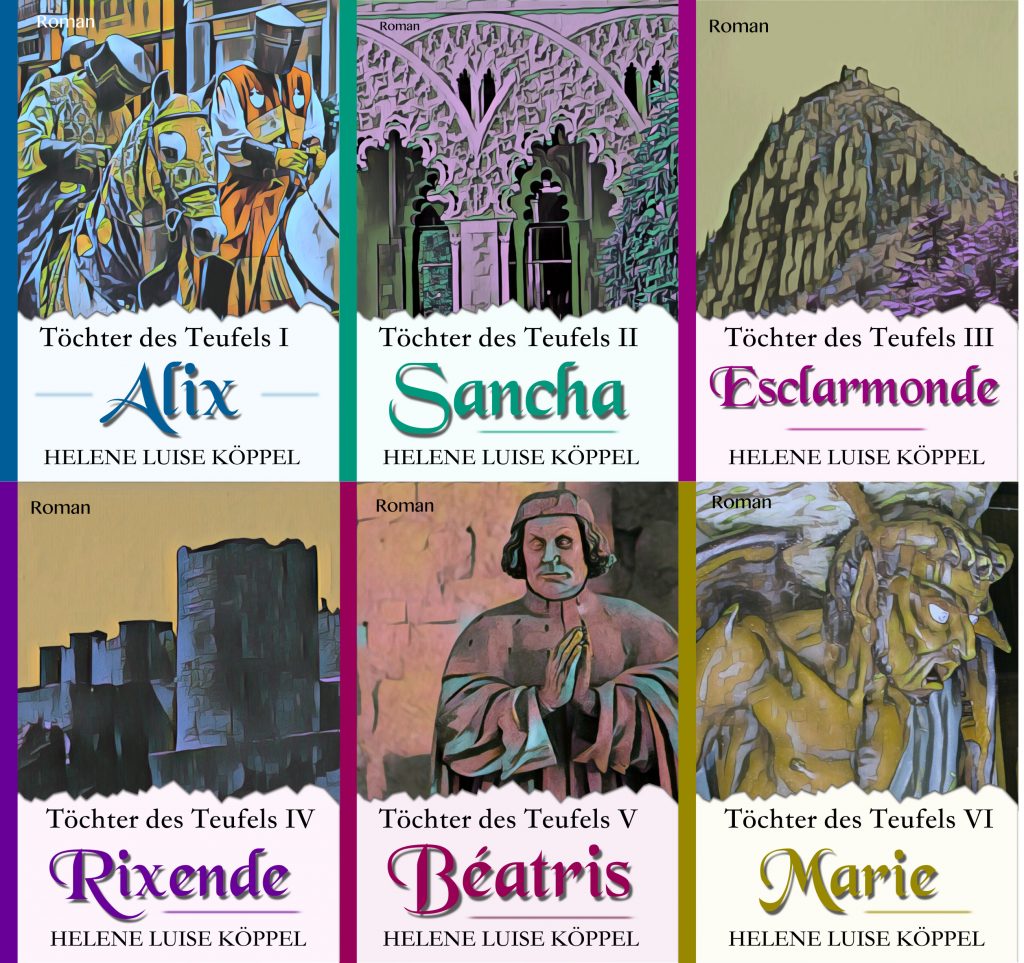

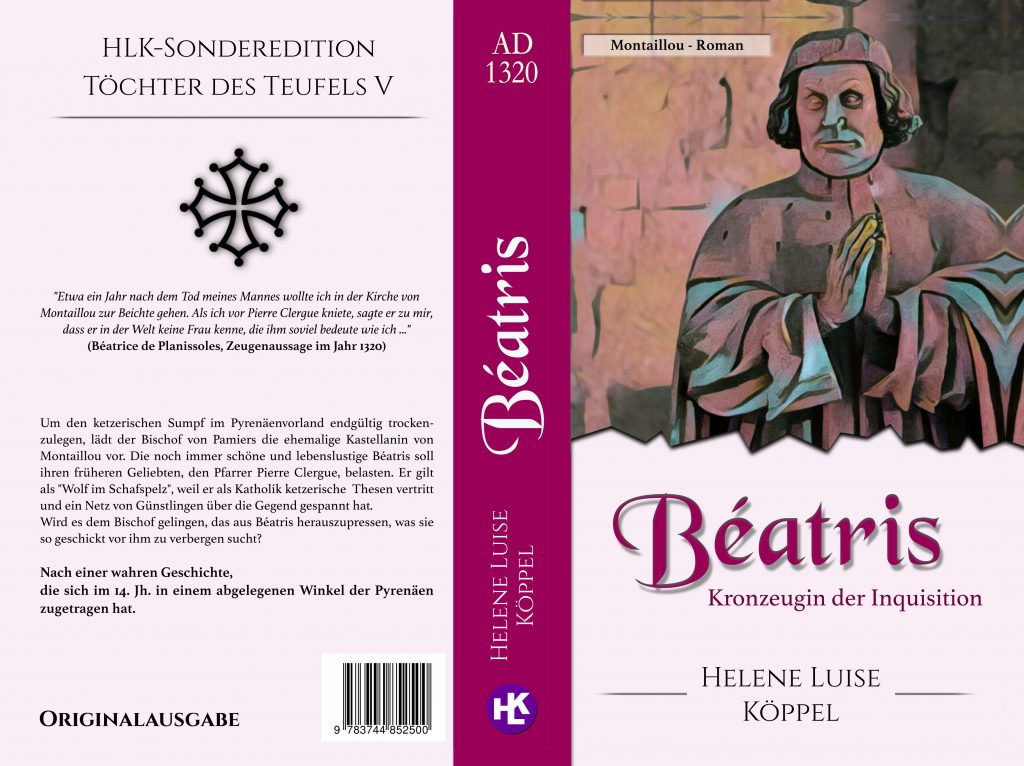

TÖCHTER DES TEUFELS I – VI

– so habe ich meine Historischen Romane zum Thema Katharer genannt.

Jeder einzelne Roman ist in sich abgeschlossen, angefügt ist jeweils ein umfangreicher Anhang “Personen und Erklärungen” sowie Landkarten.

Chronologische Reihenfolge 12. – 19. Jahrhundert

Band I: Albigenserkreuzzug, Massaker von Béziers, Belagerung Carcassonne

Band II: Der Kampf um Toulouse (Schlacht von Muret)

Band III: Die Eroberung d. südfranz. Burgen des Kleinadels; Montségur 1244

Band IV: Der Kampf der Bürger von Carcassonne gegen die Inquisition

Band V: Der Inquisitionsprozess gegen das Dorf Montaillou

Band VI: Das Geheimnis von Rennes-le-Chateau und die Katharer

Weitere interessante Orte und Geschichten,

die im Zusammenhang stehen mit der Zeit der Katharer

und/oder dem Hochmittelalter …

LESEN hält wach – garantiert!🙂

Romane & Leseproben – bitte hier klicken!

Link zu Reiseblog – Frankreich

Link zu Reiseblog – Südfrankreich

Link zu Reiseblog – Spanien

Link zu Frühe Epochen, Götter & Antike